وزر قضية البدون - أحمد السويط

الوزر في اللغة هو

العبء أو الحمل الثقيل. لا يقتصر هذا المفهوم على اللغة العربية، بل حتى في لغات أخرى،

كالإنجليزية مثلاً، نجد على سبيل المثال المبدأ القانوني "the burden of proof" ينص على أن عبء تقديم الأدلة

الكافية في قضية ما يقع على المدّعي. كذلك من أبرز الأمثلة على هذا الاستخدام ما

جاء في الكلمة التي ألقاها المناضل في مجال الحرية وحقوق الإنسان مارتن لوثر كينغ

عند تكريمه ومنحه درجة الدكتوراه الفخرية في القانون المدني من قبل جامعة نيوكاسل

البريطانية عام 1967: "racism is the black man’s burden

and the white man’s shame" (العنصرية عبء الرجل

الأسود، وعار الرجل الأبيض)، أي أن من يتحمّل عبء المعاناة من العنصرية هم ضحاياها،

في حين يتحمل إثم ذلك كل من يساهم في منظومة العنصرية. يأخذنا هذا المعنى الأخير

إلى تخصيص يرتبط بمفهوم الوزر في الحضارة العربية الإسلامية وهو اقترانه بمفهوم

’الذنب‘ الذي جاء في أكثر من موضع في القرآن الكريم الذي هو مرجع وقياس لدراسات

اللغة العربية، ناهيك عن مرجعيته التشريعية في النظام القانوني وفقًا للمادة الثانية من الدستور

الكويتي: "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع".

الوزر حسب المفهوم

الشرعي -الذي هو أصل من أصول المنظومة التشريعية في الكويت- يستخدم للتعبير عن

الإثم المضاعف الذي يجلبه الإنسان لنفسه وقد يورثه لغيره كما جاء في تفسير ابن

كثير لقوله تعالى: "ليحملوا أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم

ألا ساء ما يزرون" (سورة النحل – الآية 25). وهذا المفهوم

تؤكده كذلك السنة النبوية، حيث جاء في صحيح مسلم قول رسول الله -صلى

الله عليه وآله وصحبه وسلم- أن: "من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها

وأجر من عمل بها من بعده لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان

عليه وزرها ووزر من عملها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً". لو أخذنا

السياق التاريخي لهذا الحديث بعين الاعتبار، نجده قد جاء في الحث على التفريج عن

كُرب الناس، حيث جاء في جماعة من مضر جاؤوا إلى النبي -صلى الله عليه وآله وصحبه

وسلم- يشكون ضيق العيش، فلما رآهم على تلك الحال "تمعّر وجهه" أي حزن وغضب، فما كان من

أحد أصحابه إلّا أنْ هبّ لنصرة أولئك القوم، فتلاه آخرون من الصحابة، فوقف الجميع

موقفًا مشرفًا كفى المحتاجين حاجاتهم، حتى أثنى النبي -صلى الله عليه وآله

وصحبه وسلم- على موقف

الصحابي الذي بادر بفعل الخير فشجّع بمبادرته الآخرين، وكما جاء في شرح صحيح مسلم فإن وصفَ فعل الصحابي بأنّه سُنّة ليس لأنه

جاء بجديد بل لأنه بادر بأمرٍ تمليه المبادئ والأخلاق الإنسانية في الإسلام.

بعد هذه المقدمة أود

أن أستخدم مفهوم الوزر كعدسة للنظر من خلالها إلى قضية البدون وما تحمله بين

طياتها من أعباء وآثام ما زالت الأجيال تتوارثها منذ استقلال دولة الكويت عام

1961. حين أفعل ذلك، لا أفعله من منظور الإنسان البدون الذي يرى نفسه بطبيعة الحال

صاحب حق من حيث أن تصوّره عن قضيته هو الأقرب إلى الحقيقة، بل من منظور الباحث

الذي يسعى إلى فهم مشكلة أرّقت أجيالًا من مجتمعه والمساهمة في تصوّر حلِها بشكل

علمي عن طريق تسخير ما يستقيه من أدوات في مدرسة أتاح لها تاريخها

في البحث العلمي أن تتصدر التصنيف العالمي لجودة التعليم للسنة الثامنة على

التوالي. وكوني تلميذ

هذه المدرسة وباحث في العلوم الاجتماعية، فليست وظيفتي التعامل مع قضية البدون بتعصب

-رغم غضبي الشديد تجاه كل من تسبب فيها وفي استمرارها- ولا بثنائية الـصواب والخطأ،

أو الظالم والمظلوم- رغم قناعتي أنني أعرف أين هو الجانب الصحيح من التاريخ- وإنما

أقوم بما أقوم به وفق مبادئ التحليل العلمي النقدي الذي يركّز عند التصدي لظاهرة

ما على الأنماط والتناقضات في التفاعل البشري، وما يترتب عليها من تبعات سياسية واقتصادية

على المستويين القريب والبعيد، وفقًا للأدلة المنطقية العقلية والنقلية. هذا هو

الإطار الذي أودّ أن أستخدمه للحديث حول السؤال التالي.

من يتحمل وزر قضية

البدون؟

بلا شك، إذا كنا

نتحدّث عن وزر القضية بمعنى الحمل الثقيل، فنحن البدون نتحمل ذلك. نحن الذين نعيش

التغريب والحرمان منذ أول يوم من ولادتنا، ونحن الذين نحرم من الحقوق الإنسانية

البديهية مثل حق الانتماء للأرض التي نولد ونعيش فيها، وحق السكن والشعور بالاستقرار،

وحق التنقل بحرّية. كذلك نحن الذين نحرم من الحقوق التي ينص عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

والسياسية، الذي يوجب في مادته الثانية على كل دولة عضو أن تحترم الحقوق المدنية والسياسية وتكفلها "لجميع

الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها ]القضائية[، دون أي تمييز بسبب

العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو

الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

إنّ أثقل عبء نتحملّه بعد أن فُرض علينا

واقع العيش بدون جنسية هو أننا محكومون ضدّ إرادتنا بقوانين لا يحق لنا التصويت عليها

أو الاحتجاج ضدها، وهذا يخالف تمامًا فكرة الحرية التي هي حجر أساس العقد الاجتماعي

في نظام الدولة المدنية. نحن نعيش هذا الوزر كل يوم. نحمله ونتحمّله. ورثناه من

آبائنا وأجدادنا، واليوم نورثه لأبنائنا وأحفادنا. نحاول مقاومته بالعمل الشاق منذ

طفولتنا، وبالقناعة بالقليل أو حتى بالعدم. نحاول أن نحسّن من أوضاعنا عن طريق

السعي والعمل مهما كان ذلك شاقّاً، أوعن طريق التسلح بالعلم مهما كان مكلفًا، لعله

يعيننا على الصبر ’الجميل‘، أو لعل شهادة دراسية تشفع لنا وتعيننا على انتزاع حياة

كريمة من بين أنياب غول النظام الرأسمالي الذي يهيمن على الاقتصاد العالمي.

ولكن حتى السعي يبدو محرّمًا علينا. ففي

الجهة المقابلة من المعادلة هناك من يتعاملون مع وزر قضية البدون بشكل خطير، أو

بالأحرى يتعاملون مع البدون أنفسهم بوصفهم وزرًا يجب التخلص منه. لا أقول هذا

الكلام دخولاً في النوايا أو كتفسيرٍ شخصي، وإنما أقوله تحليلاً لأنماط التعامل مع

قضية البدون التي تصل جذورها التاريخية إلى خطاب "الكويت للكويتيين"

الإقصائي -كما تصفه تقارير الدبلوماسيين البريطانيين الذين أشرفوا على تأسيس

النظام الاقتصادي والإداري في دولة الكويت (ريتشموند، 1960، صفحة 15)، حيث نسج هذا

الخطاب خيوط الطبقية في المجتمع الكويتي، وانعكس أثره على التعريف الخاص بمن له

الحق في الحصول على الجنسية الكويتية، وبالتالي من له حق الانتماء إلى وطنه ومن

عليه العيش فيه غريبًا. إن لم تكن دوافع ذلك الخطاب حصر الثروة والنفوذ ومقدرات

الدولة في شخوص فئات معينة على حساب فئات أخرى، فما الضير في أن يحصل إنسانٌ على

شهادة تنصّ على أنّه ينتمي إلى الأرض التي ينتمي إليها بالفعل؟

لم يكتف مروجو الخطاب العنصري بإثارة

قلق، وربما اشمئزاز، الدبلوماسيين الذين شهدوا كيف "تُنتج الثروة

الكويتية بعرق جبين أناس يتم اعتبارهم غير كويتيين، في حين أن الثروة نفسها تذهب

إلى أيدي من يعرّفون بأنفسهم أنّهم هم الكويتيون" (1960، صفحة 14)، بل إنّهم أجهضوا

الأمل الذي لمّح إليه ريتشموند عام 1960 بأن تُذيب دراسة

الأطفال الذين يوصفون بأنهم غير كويتيين في مدارس الكويت الفوارق الوطنية بين

الأطفال في المستقبل. لقد وأدوا هذا الأمل حين فصلوا الأطفال الكويتيين عن غير

الكويتيين نفسيًا واجتماعيًا بأدوات مختلفة، لا سيما ’وثيقة 1986‘ التي حرّمت

التعليم العام على أطفال البدون (للمزيد اقرأ ’تاريخ قضية

تعليم البدون‘). الجدير بالذكر

أن كلمة ’الكويتيين‘ في سياق التاريخ الذي وثّقه الدبلوماسيون البريطانيون لا يُعبّر

عن تعريفهم هم لمن هو كويتي، بل لما شهدوه من تعريف ضيّق لمروجي الخطاب العنصري

الإقصائي، الذين

لو ترك لهم الأمر لما تجاوز عدد المواطنين الكويتيين اليوم أكثر من ألف نسمة. لكن الحاجة

لعدد معيّن من المواطنين كي تحصل الكويت على الاستقلال والاعتراف الدولي بها كدولة

حدّت قليلاً من شراسة التوجهات العنصرية التي أقل ما يمكن وصفها أنّها "مليئة بالمخاطر سياسياً، ولا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا" (1960، صفحة

16). لذلك، تم التوسع بعملية التجنيس من

خلال فتح الباب لفئات أخرى من سكّان الكويت، ولكن سرعان ما تم إغلاق ذلك الباب بعد

الانضمام إلى الأمم المتحدة في 15 مايو 1963، لا سيما في وجه قبائل بادية شمال

الكويت الذين أقصاهم البعض من حق المواطنة إلى جانب تهميشهم واضطهادهم على أساس

الأصل والهوية العرقية (للمزيد اقرأ ’دقات أمي في متحف جامعة أوكسفورد‘).

إذاً، ما نعيشه

ليس نتيجة خطأ أو صدفة، بل هو نتيجة توجهات سياسية إقصائية من البعض، حيث تنبّأ الخبير في الشؤون العربية السير ريتشارد بومونت بخطورة صياغة

قانون الجنسية الكويتي بنسخته المعدلة، ودوره في تحويل جزء من سكّان الكويت إلى أجانب

في أرضهم الأم، والمعضلة التي سوف يواجهها أجيال أولئك الناس عندما يولدون في

الكويت ولا يعرفون غيرها ثم يحرمون بعد ذلك من حق المواطنة فيها، حيث جاء في برقية أرسلها بومونت رداً على تساؤلات

ريشموند حول هذه الإشكالية ما يلي:

نشارككم القلق بشأن الطبيعة الإقصائية لقانون الجنسية الكويتي المعدّل بما

فيه من خطر كامن سيؤدي إلى ظهور جيل مولود في الكويت لآباء أجانب لا يتمتعون

بالجنسية الكويتية وسوف يستاؤون بشكل واضح من حياة الحرمان في مكان كان

دائماً وما زال وطنهم (بومونت،

1960، الصفحة 8).

هذه بعض

الملابسات التاريخية حول الوزر الذي حمله أجدادنا، ثم ورثناه نحن وأبناؤنا، وفق

الأدلة التاريخية المثبتة، فما هو الوزر الذي تُلقي به قضية البدون على عاتق من يشاطروننا

نفس الجغرافيا ولكن من موضع سلطة ربما شاء الله أن يختبرهم بها؟ هل قضيتنا تجعلهم وأبناءهم محرومين من حق الانتماء إلى الأرض التي

يولدون ويعيشون فيها؟ أو من حقوقهم الطبيعية في المأوى الآمن والحرية والعيش

الكريم؟ هل تفرض عليهم الاختيار بين الصبر على الغبن أو فراق الوطن والأحبّة؟ أو

بين بر الوالدين في الكبر أو الهجرة من أجل النجاة وإنقاذ مستقبل أطفالهم؟ هل تجعل

القلق يراودهم كلما تذكروا وقت دفع إيجار المسكن؟ هل تضطرهم لفقد أحبّتهم كأخي

الذي لفظ أنفاسه غرقاً في البحر بعد أن مُنع من كسب رزقه في أرض النفط، أو كالطفل

الذي قضى دهساً بعدما دفعه الحصار الاقتصادي المفروض على البدون أن يبيع الورود

على قارعة الطريق بدلاً من أن يشتريها لوالدته أو شقيقته؟ هل تضطرهم لرؤية

شقيقاتهم مقهورات في بيوت الصفيح التي لا تقيهنّ من حرٍ ولا برد؟ أو لرؤية أطفالهم

محرومين من مساحة آمنة للعب في مساكنهم المستأجرة التي لا تصلح لتخزين المواد الغذائية لأيام ناهيك عن تكدّس البشر

فيها طوال الوقت؟ أم هل أنهم لا يعانون من كل هذه الأشياء لأننا نحن

الذين نعاني منها؟ دعونا لا نصدر أحكاماً مسبقة. فلنسمع ممن في الطرف المقابل في

معادلة قضية البدون، ما هي الأوزار التي يحملونها؟

’مشكلة البدون‘ و’الحل المنشود‘

صرّح رئيس مجلس الأمة خلال

كلمته في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر

إن أمام المجلس في عامه الرابع قضايا مزمنة طال انتظار

حلها، وهذه القضايا تحتاج إلى رجال دولة يتصدون لها

ويعيرونها الاهتمام والانتباه الكافيين. ومن ضمن تلك القضايا والملفات المهمة،

ملف الحفاظ على الهوية الكويتية وكشف حالات التزوير في

الجنسية والمزورين، إضافة إلى ملف المقيمين بصورة غير قانونية، أو ما يطلق عليه

مشكلة البدون، وهي معضلة ورثناها ولم نكن سببا بها إلا أن قدرنا أن نتصدى لها بحل

حاسم وحازم بعيدا عن كل ما يقال من تكهنات، حل يحافظ على حقوق الشعب الكويتي،

وهويته وتركيبته، ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة، ويرفض التعميم أو الأحكام

المسبقة على حالات مختلفة في ظروفها وأزمنتها واستحقاقاتها. ويسرني أن أطمئنكم يا

صاحب السمو، بأني ومجموعة

من الزملاء، قد انتهينا من

صياغة الحل المنشود بقالبه التشريعي الواضح والموائم.

ورغم أنني لا أعتقد أن حل قضية البدون

بيد رئيس مجلس الأمة، لكن يبدو من سياق الحديث أنه مفوّض بالقرار، لا سيما أنه

بيّن بشكل صريح موضعه من المسؤولية المباشرة من ملف القضية عندما التفت بجسده إلى الأمير

الراحل وقال: "ويسرني أن أطمئنكم يا صاحب السمو بأني ومجموعة من الزملاء قد

انتهينا من صياغة الحل المنشود". ولكن قبل أن أخلص إلى أيّة استنتاجات، أود

أولاً الإشارة إلى بعض خصائص الخطاب السياسي كما يشرحها معلمي الراحل يان بلومارت، وهو أحد أبرز أساتذة علم اللغة الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين، والذي

حمل على عاتقه عبء البحث وتوعية المجتمعات بلغات مختلفة (حتى خلال فترة مرضه وأيامه الأخيرة) حول ظاهرة التنوع السكاني المعقّد (superdiversity)،

وهي ظاهرة تشير إلى التنوع على مستوى الفئات

الاجتماعية والعرقية المختلفة وعلى مستوى الفئة الواحدة أيضاً، وحول ظواهر الظلم الاجتماعي وكيفية ارتباطها بالخطابات السياسية.

في سياق تحليله لأحد

خطابات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوضح بلومارت كيف أن

"الغموض الاستراتيجي" عنصر أساسي في أي نمط تقليدي للخطابة السياسية،

ذلك أن السياسيّين غالباً ما يستخدمون كلمات يعتقد الناس أنهم يفهمونها أو أنها

واضحة بالنسبة إليهم، في حين أنها في الواقع مبهمة وليست لها تعريفات محددة،

والغرض من توصيف هذا النوع من الغموض ليس أمراً استعراضياً فقط، بل يرتبط بأجندات

مدروسة يتم تضمينها بشكل متقن في مراحل صياغة الخطاب السياسي ومراجعته من قبل

مختصين في علوم الاتصال، ناهيك عن تدريب السياسي المتحدّث على مواءمة الكلمات مع

لغة الجسد ونبرات الصوت أثناء أدائه أمام الجمهور. الجدير بالذكر أن الخطاب

السياسي يحرص دائمًا على عدم الإفصاح عن أجندته بشكل مباشر، وإنّما يمررها على شكل

إسقاطات تسلط الضوء على أجندات أطراف أخرى، وذلك عن طريق اختيار (أو تفادي) بعض

الكلمات التي لها معانٍ ومضامين مرتبطة بسياقات تاريخية معينة.

وكمثال حي، يوضح

بلومارت كيف أن ترامب في سياق حديثه عن ’حماية‘ السيادة الأمريكية وقوله "نحن

نرفض أيديولوجية العولمة" استخدم كلمة "globalism" بدلاً من "globalisation"، وذلك لأن المصطلح الأول

يعطي مساحة أكبر من الغموض. أمّا إذا أخذنا تاريخ استخدام هذا التعبير بعين الاعتبار

نجد أن له أبعادا مختلفة، منها أنه (دائمًا) يُستخدم ضد فكرة التنوّع الاجتماعي

-لا سيما الناتج عن هجرات الشعوب- وضد فكرة وجود نظام حوكمة عالمية، وضد ’اليسار‘.

في سياق السياسة والصراع على السلطة، ربما يمكننا الاستدلال على أن ترامب استخدم

هذا التعبير(globalism) كمرادف للتيار

اليساري الذي يمثل خصوم حزبه السياسي. لكن، مع ذلك، نجد في الخطاب ذاته أن ترامب عند حديثه عن

نفسه والحزب الذي يمثله، تفادى استخدام كلمة "nationalism" (الوطنية)، واستعاض عنها

بكلمة "patriotism" (حب الوطن)، وذلك لأن مفهوم (الهوية) الوطنية يرتبط بتاريخ

معقّد من العنصرية والعنف والدماء، لا سيما بعد الحركة النازية، والحرب العالمية

الثانية، والحروب العرقية في دول البلقان وأفريقيا في التسعينيات.

إذاً، عند تحليل

الخطاب السياسي، ربما من المهم ألا تكون أسئلتنا حول الأداء اللغوي بمعزل عن

السياقات التاريخية والمصالح الاقتصادية المرتبطة بها. ثمة أسئلة جوهرية ربما لا بد

أن نفكر فيها: لماذا يتم استخدام طرق تعبير (كلمات أو إشارات، أو تلميحات) معينة

دون سواها؟ لماذا بهذا الأسلوب وليس غيره؟ لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ لمصلحة

من؟ وعلى حساب من؟

وبالعودة إلى الخطاب

السياسي حول قضية البدون، نجد الغموض الاستراتيجي يتحقق من خلال استخدام مفاهيم

مثل ’الهوية الكويتية‘، ومن تأثيرات هذا الخيار اللغوي أنّه يوجّه الجماهير إلى الاعتقاد

بأنّه فعلاً هناك هوية كويتية واحدة، وأن هذا الأمر معروف وواضح، على الرغم من أن

ذلك لا يمكن إثباته علمياً أو عملياً. إذا تفحصنا هذا الخيار في سياقه اللغوي

الأوسع ("الحفاظ على الهوية الكويتية")، يصبح المعنى أكثر تعقيداً، حيث

يُضاف إلى الغموض بُعدين آخرين على الأقل: أن تلك الهوية في خطر، وأن المتحدث هو المدافع

عنها، وهذا المعنى يصبح أكثر وضوحاً عندما نأخذ بعين الاعتبار عبارة "كشف

حالات التزوير في الجنسية والمزورين" التي بدورها تتضمن إسقاطات خطيرة لارتباطها

بتاريخ إساءة لفئات معينة من المجتمع الكويتي وشيطنتها. أمّا بالنسبة لطرح ملفّيْ "حالات التزوير في الجنسية" و"المقيمين بصورة

غير قانونية" بنفس التوقيت والسياق الضيق فهو متّسق مع أسلوب التهديد المبطّن

والابتزاز بحق المواطنة على طريقة "اللي نبيه نطلعه".

الآن وصلنا إلى

الجمل الذي ’كثرت سكاكينه‘. ربما أثقل وزر نتحمله نحن الذين تم حرماننا من حقنا في

الانتماء إلى وطننا الكويت أن تستمر محاولات نسف تنوع هوياتنا الثقافية الممتدة

جذورها في عمق تاريخ شبه الجزيرة العربية من خلال وضعنا في قوالب جاهزة، تارةً

بفرض تسمية "بدون" علينا بما تحمله من تغريب، وتارة بوصفنا جزافاً بأننا

"مقيمين بصورة غير قانونية". هذه الاستراتيجية اللغوية في التبسيط هي

خاصية أخرى من خصائص الخطاب السياسي (الأيديولوجي) الذي يعتمد على تقصير المسافة

بين الكلمة والمعنى، وذلك ليخفي بالنتيجة التفاصيل التي من شأنها كشف مصالح مروجي

ذلك الخطاب.

أمّا المسألة

الثانية، والتي لا تقل أهميّة، فهي عبارة "مشكلة البدون"، التي تصوِّرنا

وكأننا نحن أنفسنا ’مشكلة‘ يجب التخلّص منها، أو أنّ المشكلة مشكلتنا ونحن

المسؤولون عن حلّها. ولكن ربما ما غفل عنه المتحدّث عند إشارته إلى أن القضية "معضلة" ورثها الجيل الحالي من أصحاب

القرار ولم يكونوا سببا بها، هو أن أجيالنا الحالية أيضاً ورثت هذه المُعضلة ولم

تتسبّب فيها. كذلك حين يقول: " قدرنا أن نتصدى لها بحل حاسم

وحازم بعيدا عن كل ما يقال من تكهنات"، فنحن أيضاً نسعى إلى إيجاد حلٍ جذري

عادل، بمعايير مدنية واضحة، وضمن جدول زمني محدد يراعي الجوانب المُلحّة والدمار

الذي تعرضنا ونتعرّض له في كل لحظة تمر علينا ونحن نعيش تحت الظروف المفروضة علينا.

لكن إذا كان المتحدّث يريد في الحل الذي يتصوره أن يكون "بعيدا عن كل ما يقال

من تكهنات"، فلماذا -إذاً- يستخدم الخطاب نفسه الذي يروجه ’الجهاز المركزي

لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية‘، الذي -كما وثقت وسائل الإعلام المحلية

والعالمية- تسبب بإحراج دولة الكويت على المستوى الدولي لما يقوم به من تقديم

معلومات مغلوطة وتشويه سجلات البدون المدنية وإلصاق جنسيات أجنبية بهم بلا أدلة

وإنما باستخدام سياسة الضغط النفسي والاجتماعي التي أعلن مسؤولون سابقون عن

تطبيقها لإجبار البدون على تعديل أوضاعهم؟

أمّا بالنسبة

للمواصفات التي يستعرضها رئيس مجلس الأمة بخصوص "الحل المنشود"، على

أنّه "يحافظ على حقوق

الشعب الكويتي، وهويته وتركيبته، ويراعي الجوانب الإنسانية"، فهي في الواقع لا

تنسجم مع محتوى الحل الذي عرضه بالفعل. أولاً، لأن الحل المقترح يفرض على

الكويتيين البدون واقعاً يلغي إرادتهم وآراءهم، وهذا أمر غير مقبول شرعياً ولا

مدنياً في مسألة كالزواج، فكيف بمسألة الهوية التي تترتب عليها حياة الناس ومصائرهم؟

أمّا الأمر الثاني، فهذا يتناقض عملياً مع المواصفات التي ذكرها في كلمته لأنه ’يعمم‘

على الكويتيين البدون ويطلق عليهم ’أحكاماً مسبقة‘، حيث يسمّيهم (جميعا) بعنوانه

العريض وتفاصيله: "مقيمين بصورة غير قانونية"، بلا أدلّة تدعم هذا الادّعاء.

ألا ينص المبدأ القانوني على أن البينة على من ادّعى؟ لذا فإن الامتناع عن التعميم

في هذا السياق قد لا يعدو كونه محاولة للاستمرار بحوكمة ’المزاجية‘ فيما يتعلق بحق

المواطنة، والتملّص من وضع آلية واضحة تتيح للأفراد الوصول والمحافظة على هذا الحق

وفقاً للمعايير القانونية والمدنية المحلية والعالمية.

ثم كيف لهكذا حل أن

"يحافظ على حقوق

الشعب الكويتي، وهويته وتركيبته، ويراعي الجوانب الإنسانية" وهو يضع البدون

أمام خيارات أحلاها مر؟ هل يفعل ذلك بأن يسلب الشعب الكويتي الحق بأن

يكون النظام الذي يحكمهم مدنياً ديموقراطياً يحترم حقوق الإنسان؟ أم بالانفراد

سياسياً بأطفال ورجال ونساء وذوي احتياجات خاصة وكبار سن من فئة اجتماعية مهمّشة،

وتغييب دور المجتمع المدني والسلطة القضائية التي من المفترض أن تكون هي الفيصل

وصمّام الأمان للناس؟ أم بصبِّ الزيت على نار البدون التي تشتعل بأرواحهم منذ عقود

من الزمن؟ هل إكراه البدون على مصير أمرَّ من الذي يتجرعونه منذ عقود من الزمن سوف

يخلق جوّاً اجتماعياً آمناً للشعب الكويتي؟ أليس الظلم والقهر والقمع عوامل انهيار

المجتمعات ودمارها؟ هل هكذا خيارات آمنة سياسياً واقتصادياً؟ هل النتائج الحتمية

والمحتملة لهكذا حلول تعكس وجود قضايا الوطن تحت عهدة "رجال دولة يتصدون لها ويعيرونها الاهتمام

والانتباه الكافيين"؟

في حقيقة الأمر، لا أرى في "الحل المنشود"

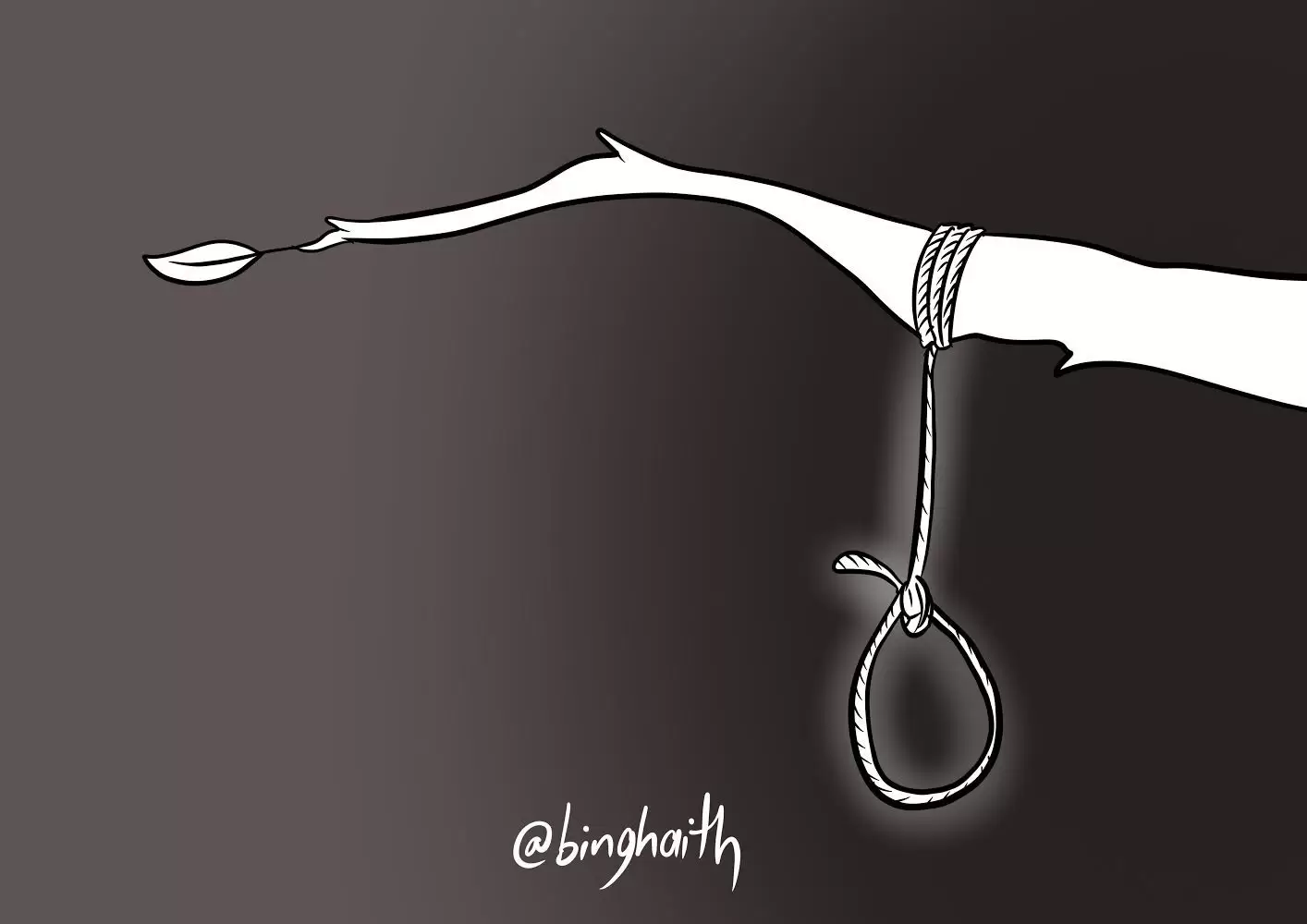

الذي قام بصياغته رئيس مجلس الأمة "ومجموعة من الزملاء" سوى وزر ليس على

فئة البدون فحسب، بل على المنظومتين السياسية والاجتماعية بكاملهما. إنه انتحارٌ

سياسيٌ جماعي لكل من يشارك فيه لأن أثره الفعلي بمثابة إعدام مدني لفئة اجتماعية

كاملة، فهو يضع الكويتيين البدون أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها: الأول هو القبول

بمسح الهوية إمّا بتعديل الوضع أو قبول ما يسمى بالمواطنة ’الأجنبية‘ الاقتصادية؛

والثاني هو الهجرة بشكل شرعي أو غير شرعي، وبذلك فراق الأهل وأرض الوطن قسراً؛ والثالث

هو الانتحار بسبب الضغط النفسي الذي سينتج عن آثار القانون، وهذا الخيار المأساوي

قد أصبح شبحاً يهدد كل بيت من بيوتات البدون، لا سيما في العامين الماضيين حيث

أقدم ما لا يقل عن عشرة أشخاص من البدون على الانتحار نتيجة لممارسات الضغط النفسي

والاجتماعي المفروضة عليهم.

نحن نعيش

هذا الوزر منذ زمن طويل، ولكن ما انتهت إليه جهود أصحاب القرار السياسي أخيراً هو محاولة

تطبيع هذا الواقع الخطير وتعميمه على جميع البدون عبر ’قانون‘ يمرّر تحت قبّة عبد الله

السالم. هكذا نرى كيف يمكن للقانون، أو حق المواطنة، أن يصبح كالسكين التي تتحول

إلى أداة جريمة عندما يتم استخدامها لإيذاء البشر، أو مكونات الطبيعة، أو

ممتلكات الغير. إن استخدام القانون، أو الجنسية، أو ’الهوية الوطنية‘ لإيذاء البشر

يحوّل هذه المنظومات من وسائل تعريف وتنظيم وتسهيل للحياة الاجتماعية إلى أدوات جرائم

ضد الإنسانية.

ما هو الحل الآمن

لقضية البدون إذاً؟

لا تحتاج قضية

البدون إلى عصا موسى -عليه السلام- أو عقل آينشتاين لكي تُحل. كل ما قد نحتاجه من

معايير وأدوات وأُطر قانونية مدنية متوفر في الدستور الكويتي ورافديه التشريعيين:

الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. لا ينقصنا سوى الرغبة بالتفاهم والتعامل معنا كبشر

لنا إرادة وكرامة ووجهات نظر لربما كانت هي نواة ’حلٍ آمنٍ‘ للقضية لو جرّب أصحاب

القرار الاستماع لنا على طاولة حوار. أمّا من لا يضع لنا قدرًا ولا يبالي

بمصائرنا، فذلك يدعو إلى الذاكرة مسرحية ’تلميذ الشيطان‘ للأديب الإيرلندي جورج

برنارد شو، لا سيما عبارتها الشهيرة: "إن أقبح خطيئة تجاه الآخرين ليس كُرهَهُم، بل عدم

المبالاة بما يجري عليهم، ذلك جوهر انعدام الإنسانية".

اقرأ أيضًا

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول