دقّات‘ أمّي في متحف جامعة أوكسفورد - أحمد السويط

مقدمة

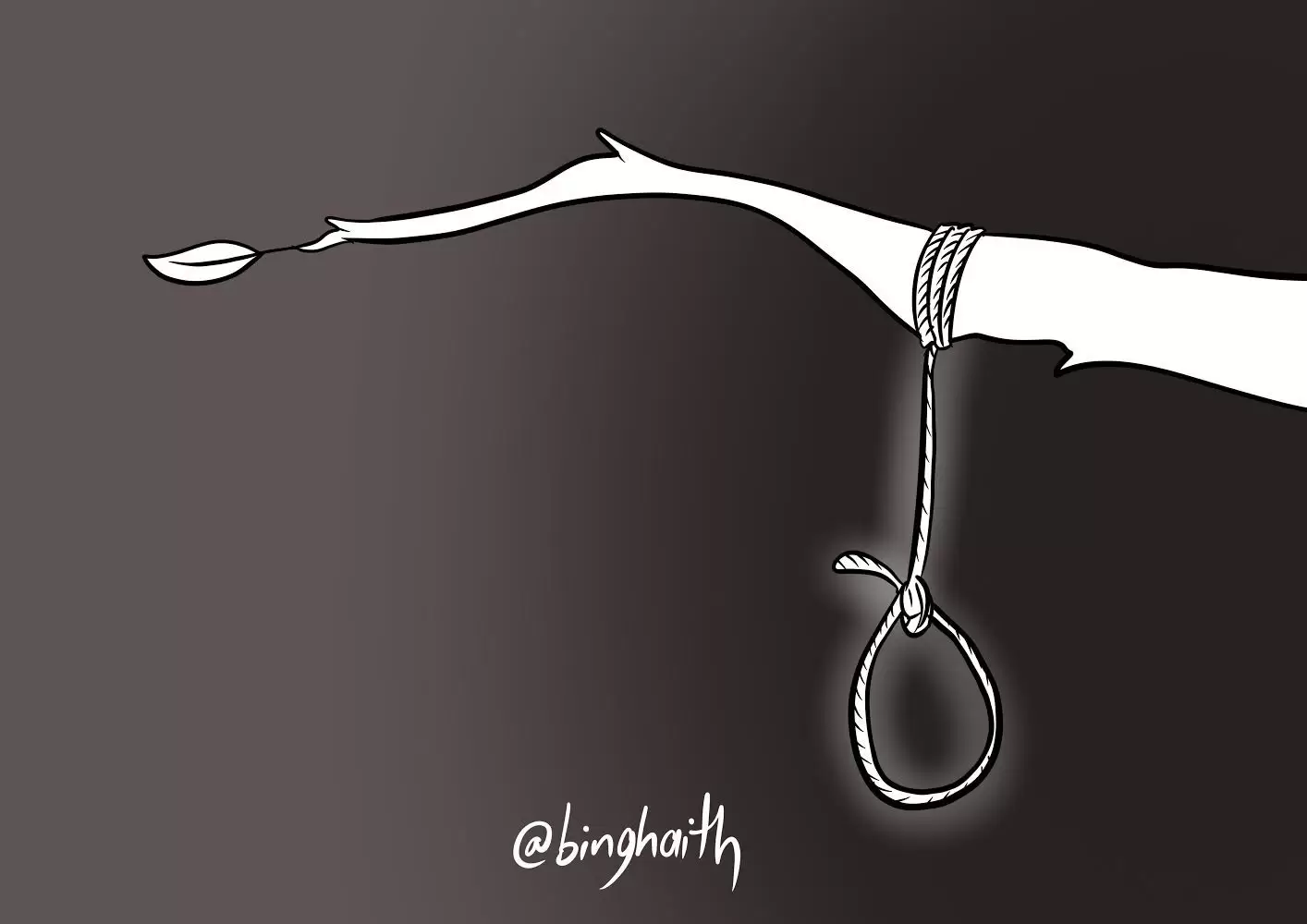

قبل أيام كنت مع مجموعة من

الباحثين في علم الإنسان ضمن تجهيزات لمعرض خاص بعديمي الجنسية (البدون) في أحد

متاحف جامعة أوكسفورد، ومن الآثار الحضارية التي ناقشنا إضافتها في المعرض "الوشم

الشعبي" كالذي في صورة والدتي أعلاه ويصل عمره إلى 70 عامًا، ويسمى هذا النقش

بلهجة والدتي (ولهجتي) القبليّة الشمالية ’دقّات‘ وينطق بالقاف القريبة من الكاف

(كما هو دارج في اللهجات الخليجية)، ويرجع اشتقاق التسمية إلى طريقة عمل هذه

النقوش من خلال الدّقّ على الجلد بآلة حادة كالمخيط أو الإبرة. ويوضح المؤرخ ستيف

جيلبرت في كتابه ’تاريخ الوشم‘، وكذلك الباحث في التراث محمد العبودي على شبكة الجزيرة الإعلامية، أن الدّق على الجلد من

الممارسات الاجتماعية المتصلة ثقافيًا وتاريخيًا بحضارات مختلفة، تتنوع أسباب الإقدام

عليها بين الجوانب الجمالية والاستخدامات العلاجية والاعتقادات الروحية المرتبطة بجلب

الحظ خاصة للفتيات، كما يشير الباحثون إلى أن الوشم الشعبي كان يلاقي كراهية من

الطبقات الاجتماعية العليا وسكان المدن. ولأنّ الوشم الشعبي (الدّق) يرتبط بهويّات

ثقافية وحضارية، وكذلك بأحداث وتجارب مرّت بها والدتي، فضّلتُ استخدامه كنافذة أسلط

منها الضوء على جانب مهم من واقع البدون الاجتماعي وهو معاناتهم مع الهوية والانتماء

لأرضهم التي عاش فيها أسلافهم لقرون من الزمن قبل مجيء نظام ’الدولة المدنية‘. بوضوح

أكثر، أود أن أستخدم الآثار التي على كف والدتي كعلامات تاريخية ترشدنا إلى معانٍ اجتماعية

مرتبطة بتجارب وأحداث مرّ بها البدون (لا سيما النساء منهم) بسبب هويتهم الاجتماعية.

وحتى نتمكن من قراءة الأبعاد التاريخية والمعاني الاجتماعية اللصيقة بالنقوش

الشعبية التي على كفوف نساء البدون بشكل علمي ومنهجي، فعلينا أن نقرأها من منظور ’علم

اللغة الاجتماعي‘ لما له من أهمية في مجال الدراسات الاجتماعية.

أهمية علم اللغة الاجتماعي في دراسات الهوية

يختص علم اللغة الاجتماعي

بمبحثين أساسيين هما تأثير اللغة على المجتمع وتأثير المجتمع على اللغة، واللغة في

هذا المجال تشمل كل ما له معنى سواء كان ذلك كلامًا أو إشارةً أو رمزًا أو حتى

الصمت الذي هو في كثير من الأحيان أبلغ من الكلام. ويدرس علم اللغة الاجتماعي أي

مادة لغوية- اجتماعية على أنها جزء لا يتجزأ من المحيط الذي تنشأ فيه نتيجة تفاعلاتٍ

بين أشخاص حقيقيين ضمن سياقات اجتماعية حقيقية مرتبطة بالواقع السياسي الذي يتحكم بوصول

الأفراد إلى الموارد المادية والمعنوية. ولما يقدمه علم اللغة الاجتماعي من منظور

شامل ودقيق لدراسة الظواهر الاجتماعية، فأنا أستخدمه هنا لتحليل قصة النقوش التي استخدمها

بعض العنصريين- ومنهم مسؤولون حكوميون- كعلامة دالة على هوية والدتي العرقية ومبررًا

لممارسة العنصرية ضدها واضطهادها. وقبل أن أنتقل للحديث عن قصة والدتي بالتفصيل،

أود أن أبدأ بتاريخ مرتبط باستخدام اللغة كوسيلة للتمييز والاضطهاد على أساس الهوية.

اللغة والهوية: كلمة

"شبولت" (shibboleth) التي قتلت اثنين وأربعين ألف

إنسان

أحد أهم جوانب دراسات اللغة

والهوية هي اللهجة، ولعل أبرز الأمثلة الدارجة في هذا المبحث هو السياق التاريخي

المتصل باستخدام كلمة shibboleth في حرب قاضي

بني إسرائيل يفتاح مع قوم أفرايم من أسباط النبي يوسف، وتتلخص أحداث الواقعة- حسب ما جاء في توراة سفر القضاة-

في أنّه عندما انتصر يفتاح على

أفرايم في صراع كان بينهما، أمر يفتاح بملاحقة من تبقى من الأفرايميين وإبادتهم،

وقام جند يفتاح الجلعاديون بالتعرف على الأفرايميين عن طريق لهجتهم وذلك بإرغام كل

أفرايمي على نطق كلمة "شبولت" (وتعني مجرى الماء)، وحيث أن لهجة أفرايم

لم تكن تحتوي على حرف الشين، كان الأفرايمي يقول عند القبض عليه: "سبولت"،

بدلاً من "شبولت"؛ فيتم قتله في الحال، إلى أن وصل عدد القتلى من قوم

أفرايم في تلك الحادثة إلى اثنين وأربعين ألف إنسان (القضاة – 12: 5،6).

ولفظاعة التاريخ المرتبط بكلمة "shibboleth" فقط أصبحت مرجعًا ثقافيًا لأي ممارسة يتم من خلالها استخدام اللهجة للاستدلال على الهوية، لا سيما في سياقات العنف أو القتل

على أساس الهوية. ومن الأمثلة التاريخية- من باب الذكر لا الحصر- ما أورده المؤرخ ستيفن

أمبروز في كتابه ’D-Day‘ الصادر عام 1994، عن استخدام

الأمريكان للهجة كأداة للتعرف على الجواسيس الألمان الذين كانوا يتسللون ضمن صفوف قوات

التحالف ويتظاهرون بأنهم أمريكان؛ لكن لأن الألمان كانوا قد تعلموا اللغة

الإنجليزية باللكنة البريطانية، فقد ميّز الأمريكان فوارق اللكنة الإنجليزية

البريطانية عن اللكنة الإنجليزية الأمريكية، والاختلافات الدقيقة بين بعض المفردات

الدالة على نفس المعنى، مثل كلمة ’lorry‘

بالإنجليزية البريطانية وكلمة ’truck‘ التي

تقابلها في الإنجليزية الأمريكية، ووظفوها لكشف الجواسيس الألمان ثم أسرهم أو قتلهم.

وكمثال أقرب إقليميًا ما

جاء في كتاب ستيوارت روس ’ The Middle East since 1945‘ الصادر عام 2004، وما نقله الكاتب في’صحيفة نقطة‘ خالد أبو عدنان، أنّه خلال الحرب الأهلية التي اندلعت في لبنان

عام 1975، كان الموارنة يقتلون الفلسطينيين على أساس الهوية، وكان التعرف على

الفلسطينيين يتم عن طريق كلمة ’بندورة‘ التي تُنطق في اللهجة الفلسطينية بِنونٍ

ساكنة على عكس نطقها في لبنان وباقي بلاد الشام بِنونٍ متحركة، وبهذه الطريقة كان

الموارنة يطلبون ممن يشتبهون به أن ينطق كلمة بندورة فإن لفظها باللهجة الفلسطينية

تم قتله فورًا.

حتى الآن رأينا كيف يتم

استخدام اللهجة كقرينة دالة على الهوية العرقية، وكيف أنه في كل من صراع يفتاح

وأفرايم، واستهداف الموارنة للفلسطينيين خلال الحرب الأهلية في لبنان، كان اختلاف نطق

حرف واحد أمرًا كافيًا للاستدلال على هوية الإنسان العرقية وقتله؛ أما في حادثة

الجواسيس الألمان في الحرب العالمية الثانية كان الكشف عن الهوية يتم من خلال

التدقيق على طريقة النطق أو المفردات المستخدمة، ولكن هل هذا كل ما تحتويه اللهجة؟

علامات اللهجة

اللهجة كعلامة دالة على

الهوية- على الأقل من منظور لغوي-اجتماعي- لا تقتصر على طريقة نطق الكلمات أو نوع

المفردات المستخدمة، بل من الممكن أن تتجسد في أي مكون من مكونات اللغة التي- كما

تم الإشارة آنفًا- تشمل كل ما قد يدخل في تكوين المعنى من رموز أو إشارات أو صور

أو حتى الصمت الذي أراه من أبرز لهجات البدون. فمثلاً، أتذكر الآن كيف كنت أشاهد

وأساعد أهلي أول أيام الغزو العراقي بإخفاء ممتلكات بعض أقربائنا وأصدقائنا الذين

استودعونا إياها قبيل مغادرتهم الكويت للنجاة بأرواحهم من الغزو، وكانت تحوي أسلحة

خفيفة وجوازات سفر ورخص قيادة، تجردوا منها خوفًا من أن تدل على هويتهم كأشخاص يعملون

في السلك العسكري مما يجعلهم هم وأسرهم هدفًا لقوات الاحتلال. وهو ذات المعنى الذي

يستند عليه أحد أبرز الباحثين في علم اللغة الاجتماعي في القرن الحادي والعشرين (البروفسور

يان بلومرت) بالتوسع بتعريف اللهجة على

أنها: أي علامة مادية أو معنوية تدل على جنس أو دين أو مذهب أوعرق أو تعليم أو

مهنة أو حالة (مادية أو معنوية) أو طبقة اجتماعية...إلخ- بهذا المنطق يمكننا أن

نعتبر "البشت" مكون من مكونات اللهجة الخاصة بهويات معينة، مع الأخذ

بعين الاعتبار بأن "البشوت" ليس سواسية.

وفي سياق الغزو العراقي، أتفهم تمامًا لماذا

أراد أقاربنا وأصدقاؤنا الكويتيون إخفاء العلامات التي كانت تدل على هوياتهم حتى

لا يقوم الجنود العراقيون بأسرهم أو قتلهم، كما أستطيع أن أتصور كيف يمكن أن يحاول

كل من هو في مكانهم آنذاك أن يخفي أي دليل على هويته المستهدفة؛ وذلك للنجاة

بحياته، ولكن ما لا أفهمه ولن أقبله... هو أن تضطر امرأة لإخفاء ما يدل على هويتها العرقية رغم أنها لم

تكن من قوم أفرايم تحت سلطة يفتاح، ولم

تكن جاسوسة ألمانية ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ولم تكن خصم الموارنة

في حرب لبنان الأهلية، بل ذنب تلك المرأة الوحيد أنه قد قامت الدول المدنية على

أنقاض حضارتها المختلفة (المنبوذة عند البعض) وتم حرمانها من الجنسية وما يتصل بها

من الموارد المادية والمعنوية التي كانت ستحميها من الوقوع في دائرة ’الضحية‘– باختصار

كل ذنبها أنها تم تحويلها إلى ’بدون‘ رغمًا عن إرادتها ثم التنكيل بها لأنها أصبحت

كذلك. تلك المرأة هي أمي وسأروي قصتها الآن.

دقّات أمي

في بلد يتغنّى العالم بـ’تبرعاتها الإنسانية‘ حتى حصلت

على لقب بلد العمل الإنساني- تعرضت أمي (كونها إحدى نساء البدون القبليات

الشماليات) للعنصرية بسبب نقوش على يديها كانت قد نقشتها وهي طفلة لم تتجاوز العاشرة

من عمرها، وما زالت تعيش ذكرياتها المؤلمة حتى الآن، فقبل يومين عندما كنت أسألها

عن قصة ’الدقّات‘، قالت: "يا ولدي "بالتسعينيات مرّت علينا أيام

سودة""، مشيرةً إلى المضايقات التي تعرّضت لها كلما اضطرت لمراجعة

اللجنة المركزية أو اللجنة التنفيذية.

إزالة الدّقات بـ’ماء النار‘

حاولت أمي أكثر من مرة إزالة

النقوش التي على كفيها بـاستخدام ’ماء النار‘ حتى تتخلص من المضايقات التي كانت

تتعرض لها سواءً من مسؤولين حكوميين في مؤسسات الدولة أو من أشخاص عنصريين في

المجتمع (وما أكثرهم). كأي امرأة شاء قدرها أن تكون

قبليةً شماليةً من الجيل الأول أو الثاني من البدون وكان على كفيها أو وجهها

’دقّات‘- كان يتم اتهامها فوراً بأنها ’عراقية‘. وأتذكر في تسعينيات القرن الماضي-

ولم أكن قد تجاوزت التاسعة من العمر- أني ذهبت مع والدتي للتحقيق بإحدى إدارات

وزارة الداخلية بحجة الاشتباه بالاسم، عندها رأيت وأنا طفل كيف تعامل بعض الضباط مع

والدتي وطلبوا منها نزع قفازيها، وكنت أنظر إلى عينيها وقد بدا عليهما الرعب ووجهها

المحقون بالألم من وراء البرقع الذي كانت ترتديه، وكأنها مجرمة تم الإطاحة بها

متلبسة، شعرتُ بها تتمنى انشقاق الأرض لابتلاعها، وعندما رأى المحقق الدقّات على

يديها قام بالاستهزاء بها وقال لها: ’حجية أنتي عراقية‘، فلم تتفوه أمي بكلمة، ولم

أكن أبلغ من العمر أو العلم آنذاك ما يمكنني من الدفاع عنها وهي تتعرض للظلم أمام

عيني، بل ما يزيدني ألمًا الآن أنني كنت شريكاً بالاضطهاد الذي تعرضت له، حيث كنت

كلما أردنا الخروج من المنزل أذكرها بارتداء قفازاتها، وكأنها كانت مفروضة عليها

كما فُرض على العالم اليوم لبس الكمّامات بسبب جائحة فايروس كورونا.

ولو تمعّنّا في الصورة

المرفقة أدناه سوف نرى آثار محاولة والدتي إزالة الدقّات من على يدها، ولكم أن

تتصوروا ما قد يدفع الإنسان ليسلخ جلده بماء النار كي يتخلص من الاضطهاد الممارس

ضده، ولكن الوجع الأدهى الذي لم ولا ولن يزول هو شعور والدتي بأن مجتمعها ينبذها،

وأنه ينظر لها على أنها أقل شأنًا، ناهيك عن شعورها بالذنب تجاه أبنائها، فلطالما

اعتذرت منّا وقالت لو كنت أدري أن هذه الدقّات ستتحول إلى لعنة لما وضعتها على يدي

قبل سبعين عامًا؛ ذلك لشعورها بأنها تسببت لنا بالإحراج وجعلتنا عرضة لسموم ينفثها

العنصريون باسم السلطة والقانون و’الهوية الوطنية‘.

الندوب

التي خلّفها ماء النار على كف والدتي

إن كانت الدقّات التي على كفّي

والدتي تعتبر من منظور علم اللغة الاجتماعي آثارًا تاريخية مرتبطة بممارسات وهوّيات

اجتماعية وثقافية وحضارية لها قيمة تراثية تقدرها مؤسسات علمية عريقة مثل متحف جامعة

أوكسفورد، فإن الندوب التي خلّفتها محاولات والدتي لإزالة هذه العلامات التي تم

إيذاؤها بسببها- أصبحت الآن آثارًا تاريخية جديدة تشهد على ممارسات عنصرية واضطهاد

تعرضت له نساء البدون بسبب هوياتهم العرقية والاجتماعية، وكذلك فإن التجاعيد التي

على كفّي والدتي تشهد على عمر معاناة نساء البدون.

إنّ دقّات والدتي كانت بمثابة كلمة

"سبولت" التي أعطت الضوء الأخضر لرجال يفتاح الجلعاديين أن يقتلوا أهل

أفرايم، إلّا أن أمي تُركت على قيد الحياة لكي تتعذب روحها إلى جانب جسدها. وأمّا الآن وبعد أن بدأت بدراسة قضية

البدون بشكل علمي وبالمقارنة مع تاريخ الشعوب التي تم اضطهادها على أساس الهوية،

بدأت أفهم كيف أن شيطنة لهجات البدون وممارساتهم وهويّاتهم الاجتماعية وخلفياتهم

العرقية ليست أمرًا عفويًا، لا سيما أن هذا الأمر حدث ويحدث باسم مؤسسات الدولة

التي يجب أن تكون مسؤولة عن ممارسات منتسبيها. والمريب في الممارسات الموجهة ضد

البدون أنها مرتبطة تاريخيًا بأحداث دموية تصل إلى الإبادة على أساس الهوية. فمتى سيحين

الأوان لكي تتوقف هذه الممارسات وتتم محاسبة المتورطين بها وتعويض المتضررين منها؟

إن كان هناك ما يجبر القلوب التي تم كسرها والكرامات الإنسانية التي تم التعدي

عليها! متى سيحين أوان تجريم عمليات المساس بأصولنا الشمالية وتحويلها إلى تهم

وذريعة لسلب حقوقنا في وطننا؟ ومتى كان انتماء الإنسان إلى خلفية عرقية معينة عارًا؟

فهل يُعيّر بوريس جونسون لأنّه (كما يثار) من أصول تركية؟ أم هل يعيّر أوباما

بأصوله الكينية؟

إن منطق الخلط بين الأصول والجنسيات لشرعنة الاستمرار بحرمان البدون من انتمائهم

إلى وطنهم وحقوقهم فيه- لا ينم إلّا عن جهل عميق أو تدليس متعمّد للقوانين المدنية

ولتاريخ الشعوب التي سكنت شبه الجزيرة العربية، وكوني أنتمي لإحدى قبائل شمال شبه الجزيرة

العربية، فلي أن أشرح وجهة نظري بشأن الخلط بين الأصل والجنسية وكيف أنّه لا

يتجاوز كونه مجرّد ذريعة للاستمرار بإقصاء البدون، وستكون وجهة نظري مبنية على ما

وثّقه ويؤكده النسّابة والمؤرخون عن تاريخ شبه الجزيرة العربية منذ القرن السادس

عشر وحتى عصرنا هذا.

تهمة ’أصول البدون‘ وتاريخ قبائل شمال شبه الجزيرة العربية

كثيرًا ما يردد مسؤولون في دولة الكويت بأن البدون غير

مستحقين للجنسية لأنهم من أصول معينة، ويقصد بالأصول هنا الخلفيات العرقية، وغالبًا

ما يتم اتهام البدون بأنهم من أصول عراقية، وهذه الادعاءات مثيرة للسخرية لسببين؛

أولهما أن الانتماء (العرقي) لحضارة بلاد الرافدين شرف وليس منقصة، ثم إن الجنسية

لا علاقة لها بالأصل، فالأصل انتماء تاريخي حضاري، بينما الجنسية انتماء قانوني

مدني. وكذلك فإن الجنسية منظومة إدارية طارئة على الحضارة الإنسانية، وفي سياق

دولة الكويت، يعود تأسيسها إلى عام 1948 والعمل بها (بعد تعديلها عام 1959) بدءًا

من عام 1961، بينما نحن أبناء وبنات قبائل شمال شبه الجزيرة العربية (الذين تم

تسميتنا بدون بعد العمل بقانون الجنسية) فقد ولدنا في الكويت كما ولد وعاش آباؤنا

وأجدادنا في أراضي شبه الجزيرة العربية (ومنها دولة الكويت) قبل قرون من تأسيس

نظام الدول المؤسسية في العالم. وكمثال على ما وثقه التاريخ عن أصول القبائل التي

ننتمي إليها نحن البدون، للقارئ أن يطّلع على مقابلة فهد

الأحمد الصباح مع عبد الله الجابر الجابر الصباح حول معركة الصريف التي تعود أحداثها إلى عام 1901، وكان

طرفي المعركة مبارك الكبير وابن رشيد، وكيف أن القبائل التي شاركت مع مبارك الكبير-

وهي قبائل المنتفق من السعدون والزيّاد والبدور (من الأشاجعة من عنزة) وبني حسين

(من الظفير) والجوارين والشريفات- كانت تسكن بادية شمال الكويت، وقد شاركوا مع أهل

مدينة الكويت ونصرةً للكويت وتحت لواء مبارك الكبير، ولم تشارك قبائلنا باسم دولة

العراق أو دولة جزر القمر. فلماذا إذن تم فرض هذا الواقع المرير علينا وتحويلنا

إلى بدون؟ ولماذا يستمر بعض المسؤولين في مؤسسات الدولة، وبعض الشخصيات

الاجتماعية، بترديد أسطوانة "البدون أصولهم عراقية"؟ رغم أن الأصول ليس

لها علاقة بالجنسية، ورغم أن البدون أنفسهم توجهوا لما يسمى بـ ’الجهاز المركزي

لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية‘ مطالبين بإثبات اتهاماته لهم بالانتماء

لدول معينة فلم يكن من الجهاز إلّا أن يصمت صمت القبور، كما توجه البدون لسفارات

الدول التي يتم اتهامهم بالانتماء إليها فلم يجدوا أي دليل.

ولو أردنا الحديث عن الأصول فهذه مسألة معقدة، فأنا مثلًا

أنتمي للقوم الذين يصفهم الباحثون في علوم التاريخ والحضارات الإنسانية بأنهم بدو غير مستوطنين كانوا يعيشون ’بين

الجاري والذاري‘– أي في حلٍ وترحالٍ- في الأراضي الواقعة بين الحجاز ونهر الفرات،

ومن ضمنها أراضي شمال وشمال غرب الكويت المعروفة بـ ’طوال الظفير‘. وأذكر هنا دلائل

ساقها أشهر الموثقين لتاريخ قبائل شبه الجزيرة العربية ومنهم ابن بجدتها النسابة

الدكتور علي الرويلي العنزي الملقب بـ ’أبو نجد‘، مقدّم برنامج ’القبائل‘ على قناة المسار، وكذلك ممن وثّقوا هذا التاريخ من

المستشرقين الباحث في لهجات سكان شبه الجزيرة العربية البروفيسور البريطاني بروس

إنغهام-الملقب بـ’أبو حسين الظفيري‘ صاحب كتاب ’لهجات شمال شرق شبه الجزيرة العربية‘ الصادر عام 1982 وغيره من الكتب عن تاريخ شمال شبه

الجزيرة العربية. أمّا الجانب الذي يسلط عليه الدكتور العنزي الضوء فيختص بنمط حياة قبائل شمال شبه الجزيرة العربية، ومنها أن مجاميع

قبيلتي الظفير والبدور مثلًا عاشوا منذ القرن السادس عشر حياة حل وترحال في

الأراضي الواقعة بين شمال نجد وجنوب وجنوب غرب العراق ناحية الزبير والفرات وبصيّة

والقصير، وشمال وشمال غرب الكويت لا سيما في طوال الظفير. وهذا ما يؤكده

البروفيسور أنغهام في كتابه ’بدو شمال شبه الجزيرة العربية: تراث الظفير‘ الصادر عام 1986، والذي يوثق حياة بدو شمال شبه

الجزيرة العربية وسجلاتهم التاريخية وتقارير الرحالة الغربيين التي وثقت تراث قبيلة

الظفير تحديدًا كتحالف من مجموعات مختلفة بقيادة عشيرة السويط عاشت بين الحجاز

ومناطق جنوب غرب الفرات بين السماوة والزبير منذ أوائل القرن السابع عشر وحتى

عشرينيات القرن الماضي. كما يوثّق البروفيسور أنغهام تاريخ الظفير الحافل بالأحداث

مع أشراف الحجاز، وابن عريعر في الأحساء والمنتفق في أراضي جنوب العراق، وأخيرًا

مواقفهم التاريخية في حرب الإخوان، ومما تم توثيقه أن مجاميع هذه القبيلة الشمالية

تميّزوا بالتزامهم بالضيافة، وحماية الدخيل إلى درجة أن أصبحوا يلقبون بـ"أهل

البويت" نسبةً لإجارتهم لكل مستجير. وكوني من هذه القبيلة وما زلت

"بدون" فما هو أصلي إذاً؟ عراقي؛ لأن حياة التنقل التي عاشها أجدادي قبل

مئات السنين تضمّنت مرورهم بنهر الفرات؟ أم سعودي؛ لأن هناك من قبيلتي أناس جاوروا

أهل بقعا في حائل ومنهم من استقروا في حفر الباطن؟ أم كويتي؛ حيث ولدت وحيث استوطن

أهلي منذ ترسيم الحدود بين دول شبه الجزيرة العربية بعد اتفاقية سايكس بيكو عام

1916 ومعاهدة العقير عام 1922؟ وسط هذه التناقضات، لا يسع العاقل إلاّ أن يتجاهل

أسطوانة ’البدون لديهم أصول‘، فلا يوجد إنسان نَبَع من شقوق الأرض بلا أصول، وليس للأصول

علاقة باستحقاق الإنسان لوثيقة تثبت وجوده في الوطن الذي استوطن فيه قبل قيام

الدولة المدنية.

الحل بالاعتراف بجذور المشكلة

لماذا لا نعترف بأن مشكلة البدون ليست مشكلة أصول أو

فصول، وإنّما هي مشكلة عقليات تعاملت مع مرحلة الانتقال من الحياة الطبيعية إلى

الحياة المدنية بمنطق ’من سبق لبق‘، ثم مع المشكلة في بداياتها بحجة ’من صادها

عشّى عياله‘، ولما تعقّدت المسألة لجأت إلى سياسة ’الوقت يحلها‘؟ لماذا لا نعترف

بأن هذه السياسات لا تصلح لإدارة دولة وتطوير مجتمع كريم يحترم آدمية الإنسان، بل

تدمّر كل ما له صلة بالبقعة الجغرافية التي يعيش عليها البدون وغيرهم من البشر؟ لماذا لا نعترف بأن مشكلة البدون

هي نتيجة فشل أنظمة إدارية جاءت بعقليات لم تعِ ولم تدرس الأوضاع بشكل مناسب، ولم

تأخذ بعين الاعتبار ثقافات أهل البادية واختلاف طرق إصدارهم وتوثيقهم للمعرفة

والأدلّة لاستيفاء الشروط؟ هذا إن افترضنا أن الإجراءات كانت سليمة. وكيف

يتم الاشتراط على أناس في الغالب لم تسمح لهم أنماط حياتهم في البادية تعلم

القراءة والكتابة أن يقدّموا مستندات ووثائق؟ فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا يكلف

نفسًا إلّا وسعها، فما بال بني البشر يكلفون من لا يملك جناحًا أن يطير؟ لما لا

نعترف في حديثنا عن مشكلة البدون أن

الدولة لم تبلغ من التطور المدني والتعليمي آنذاك ما يضمن سلامة إجراءات التسجيل

والإحصاء بحيث لا يُظلم إنسان ولا يُهضم حقه ولا تُهدر كرامته؟ لماذا لا نعترف أنه

حتى بعض لجان الجنسية التي تم العمل بها بعد إغلاق باب التجنيس شابها الكثير من

التجاوزات وإساءة استخدام السلطة والتعامل المزاجي والعنصري مع الناس؟ لماذا لا

نعترف أن لجان الجنسية- التي كانت تطلب من الناس شهودًا ومعرفين- فتحت الباب على

مصراعيه لمسؤولي المساطر بأن يبتزوا الناس ويحرموا من لم يخضع لابتزازهم من

التسجيل لضمان حقوقه في الدولة المدنية؟ لماذا لا

نعترف بأن الكثير من الموظفين الذين تعاملوا مع تسجيل الناس للجنسية لم يكونوا

مؤهلين ومدربين للتعامل مع أناس من لهجات وخلفيات ثقافية متنوعة مما أدى إلى

انتهاكات جسيمة لحقوق وكرامات الناس؟ لماذا لا نعترف بأن مشكلة البدون هي مشكلة

صراعات طبقية بين بعض مشيخات وقوى سياسية إقليمية ومحلية تم تحميل أوزارها للبسطاء

من عامة الناس لا سيما أبناء قبائل شمال شبه الجزيرة العربية؟ نعم، دائماً ما يدفع

البسطاء ثمن الصراعات بين المسؤولين، وإلّا كيف نرى

من يتهم البدون بالتعاون مع الغزو العراقي- وهم في الحقيقة ليس لهم في أسباب ذلك

الغزو لا ناقة ولا جمل- رغم مضي ثلاثين عامًا على ذلك الحدث، ورغم تصالح الكويت

والعراق وعودة العلاقات الدبلوماسية، وتبادل الزيارات والتي كان آخرها قبل أيام زيارة

مليئة بالسلام والترحيب والغزل والقبلات السياسية؟

باختصار، لماذا

لا نعترف بأن قضية البدون سببها فشل السياسات والنظم الإدارية في بداية الحياة

المدنية في الدولة على الرغم من أننا وبعد 60 عامًا من بداية المشكلة ما زلنا نعيش

ونرى بأم أعيننا عمق فشل السياسات والنظم الإدارية رغم توافر جميع المقومات

المادية والمعنوية والتقنية والخبرات؟

الخلاصة

نعود الآن إلى حيث بدأنا بالحديث عن استخدام صورة الدقّات التي على كفّي

والدتي في أحد متاحف جامعة أوكسفورد. في بداية التخطيط لإقامة معرض البدون في

المتحف كنت أظن أن صورة الدقّات لن تأخذ أكثر من حيزٍ صغير تستقر فيه صامتةً بين

الآثار، ولكن ما أن تفحصنا الندوب التي شابت الدقّات على كفّي والدتي حتى أخذنا كل

واحد منها إلى سلاسل من الأحداث والقصص. أمّا الدقّات فقد أخذتنا إلى تاريخ

الهويات الاجتماعية والثقافية التي سكنت شمال شبه الجزيرة العربية، وإلى علم اللغة

الاجتماعي الذي تسلل بنا إلى العلاقة بين اللغة والهوية من خلال تجارب شعوب

وثقافات مختلفة؛ لنرى كيف أن كل ما من شأنه أن يوصل معنىً اجتماعيًا، مهما بلغ من

الصغر، فإنه من الممكن أن يُستخدم للاستدلال على هويات معينة واستهدافها. الخطير

في الأمر إذاً أن اللغة بإمكانها أن تتحول إلى أداة من أدوات الحرب على أساس

الهوية. ولكن هذا في الوقت ذاته يشير إلى إمكانية استخدام اللغة والهوية لمقاومة

الظلم وكشف الزيف الذي قد يلحق بالتاريخ، وهذا بالضبط ما تفعله دقّات والدتي

والندوب التي خلفها ماء النار الذي سكبته عنصرية الكثيرين في الكويت على كفّيها.

لم يستطع ماء النار أن يمسح العلامات التي دلّت على تاريخ والدتي الذي طالما شيطنه

العنصريون، بل إن التشوهات التي خلفتها محاولات والدتي لإخفاء هويتها العرقية بماء

النار قد خلقت تاريخًا جديدًا يفضح الظلم الذي وقع عليها وعلى مثيلاتها من نساء

البدون بسبب هوياتهن العرقية المستهدفة. ومع أن والدتي لم تجد غير الصمت وسيلة

لتجاوز الظلم الذي وقع عليها بسبب انتمائها إلى فئة اجتماعية مهمّشة، فإن الندوب

التي بقيت على كفّيها قد أصبحت صوتًا يلعن كل العنصريين الذين استهدفوا هويات

البدون الاجتماعية والعرقية، ووصمة عار في تاريخهم أينما ذُكروا. قد تكون هذه

عِبرٌ لنا: فلنتدبر

جراحاتنا فلربما فيها يكمن سر قوتنا المكنون.

اقرأ أيضًا

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول