تاريخ الكويت السياسي ’من الأسفل‘ - أحمد السويط

ما هو التاريخ من أسفل؟ وما أهميته؟

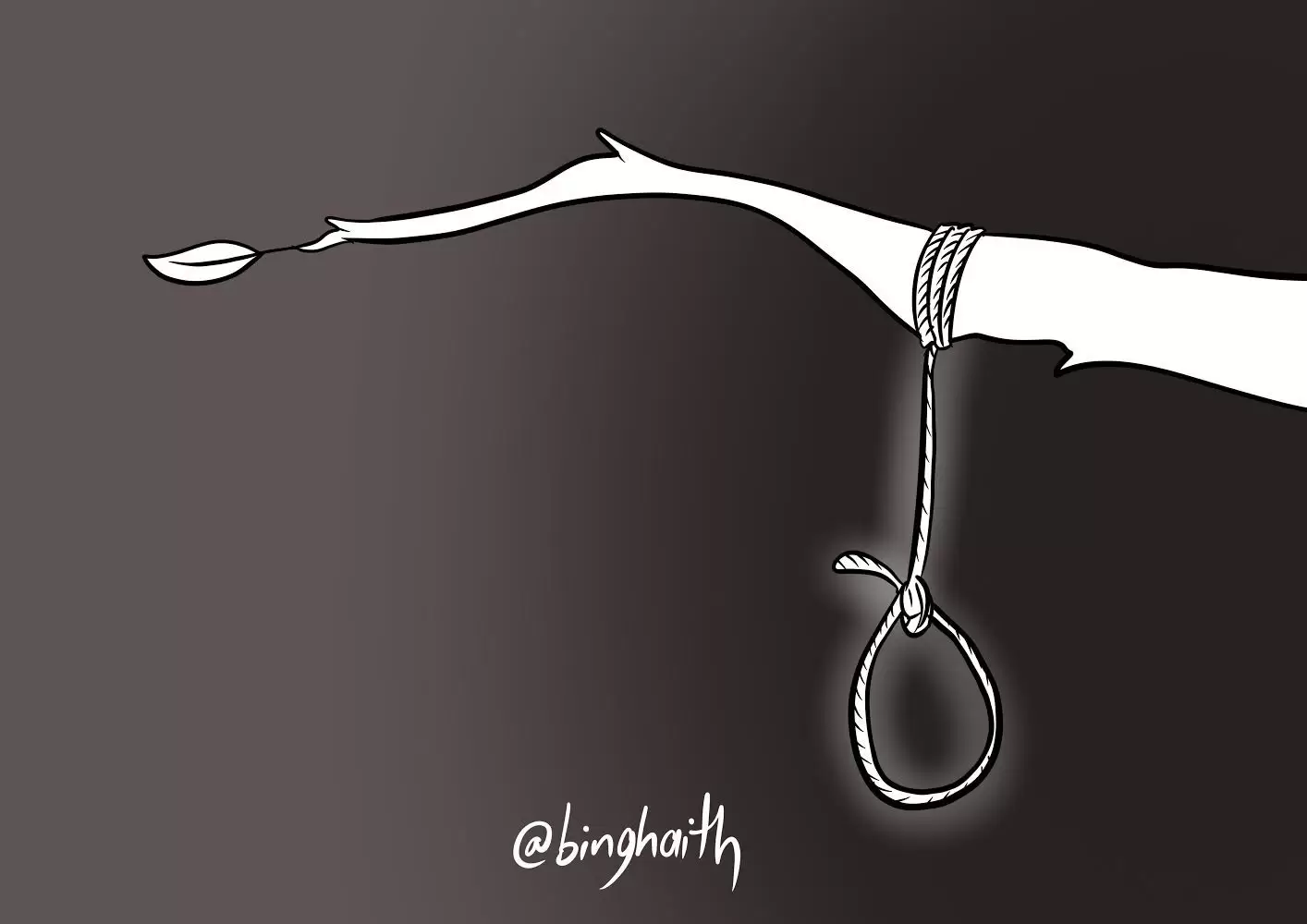

حول هذين السؤالين تدور قصة ’معاق ذهنيًا‘ يقضي أوقاته متجولاً على قدميه المتقرّحتين، تائهًا في شوارع الأحمدي، بعد أن حوّلته سياسة واحدة من أغنى دول العالم إلى ’بدون‘، ثم فشلت كل من الحكومة والمجتمع في رعايته كإنسان، أو كفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

تمثّل قصّة أخي (أبو جاسم الظفيري) نموذجًا شارحًا لدراسة التاريخ من أسفل، أي من منظور عامّة الناس، وليس من منظور المهيمنين على مصادر إنتاج المعرفة في المؤسسات الثقافية التعليمية والإعلامية، ممن يُطلق عليهم رموز أو أبطال أو قادة. تكمن أهمية دراسة التاريخ من أسفل في كونها تساعد على رؤية الصورة الأكبر، وفهم الإشكالات والتناقضات التي تؤدي إلى هيمنة أفراد أو جماعات معينة على الموارد والثروات المادية والرمزية، وتكوينهم ثروات فاحشة، تؤدي إلى سيطرتهم على الواقع الاجتماعي-السياسي على حساب فئات أخرى يتم تهميشها.

يُطلق مصطلح التاريخ من أسفل مجازًا على حالة أو موقع أو دور المهمّشين في الأحداث التاريخية، الذين غالباً ما يتم تنكير أسمائهم وأدوارهم، ليس بالضرورة بسبب غيابهم عن الأحداث المهمّة، بل ربما بسبب استفادة قوى مهيمنة من تغييبهم عنها. أمّا في قصة أبو جاسم الظفيري فإن المصطلح ينطبق حرفياً، حيث تفضح الأثار التي على قدمه تاريخ تغريبه في وطنه ووطن آبائه وأجداده، وحرمانه من حقوقه الإنسانية والمدنية والسياسية فيها منذ ولادته عام 1985، حيث لم تمهله سياسة التضييق على البدون أن يتجاوز مرحلة الحبو، حتى بدأت باستهداف حقه في الحياة، كما فعلت مع باقي الكويتيين البدون بدءًا من النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي.

سياسة التضييق على البدون

تروي والدتي الأمّية - كما يصنّف أمثالها مثقفو زمن الحداثة - أن حالة أخي محمد جاءت نتيجة أحداث أثّرت بشكل كبير على نفسيته ونفسيتها وقدرتها على رعايته بشكل مناسب، بدءاً من عام 1986، حيث تعرضت أسرتنا للصدمة والحزن بعد حرمان شقيقاتي وأشقائي من التعليم العام، بالإضافة إلى حالة الهلع والذهول من المصير المجهول في ظل العنف الإداري المفرط تجاه مجتمع الكويتيين البدون بعد أكثر من عقدين من الإقصاء والتهجير الداخلي. بدأت معاناة محمد تتجلى على شكل تأخر في النطق والمشي، ولكنها تفاقمت في ظل حرمانه من حق التعليم، وفي ظل العيش في مجتمع يُطلق على المعاق ذهنيًا ’مجنون‘، وتحت حكومة تحرم الإنسان من حقوق ذوي الإعاقة إذا كان من البدون.

الحرمان من التعليم

في عام 1992، اصطحبتنا والدتي أنا وشقيقي محمد لتسجيلنا في مدرسة خاصة كانت على بعد ميلين من المكان الذي كنا نسكن فيه في منطقة الفحيحيل. كنت متحمسًا للغاية؛ لأنها كانت المرة الأولى في حياتي التي أذهب فيها إلى مدرسة وأراها من الداخل بعد أن جاوزت الثامنة من عمري. والدتي أيضًا كانت سعيدة؛ لأنها تمكنت أخيرًا من توفير المال الذي اعتقدت أنه سيكفي لإرسالي أنا وأخي إلى المدرسة. أوصتني والدتي طوال الطريق بأن أعتني بمحمد جيدًا لما يعانيه من صعوبة في النطق والفهم، ووعدتها بأنني سأفعل ذلك. عندما دخلنا المدرسة، غمرتني البهجة لما رأيت بعض الأطفال يلعبون في الساحة، متخيلًا نفسي وأخي بينهم بعد قليل. لم أعلم أن ذلك الأمل كان سيتحطم سريعًا حين أخبرتنا سكرتيرة المدرسة أننا لن نتمكن من الانضمام إلى المدرسة لأننا لم نمتلك المبلغ الكافي.

كانت أمي متهيّئة لدفع 100 دينار كويتي (بواقع 50 د.ك عن كل طفل)، لكن المدرسة أفادت أن ذلك المبلغ يكفي للتسجيل فقط، وأنه علينا سداد القسط الأول من الرسوم الدراسية بالكامل، حيث أننا كنّا متأخرين عن التسجيل لأكثر من شهر. علاوة على ذلك، لم تكن موظفات المدرسة متأكدات مما إذا كان سيُسمح لنا بالدراسة أساسًا؛ لأننا لا نمتلك بطاقات هويّة (مدنية) سارية المفعول. لذلك، طُلِب منّا أن "نعود غدًا" إلى أن تتحقق الموظفات بالتنسيق مع قسم الإدارة. عدنا إلى المنزل بخيبة أمل. لم أتقبل حينها فكرة أن أنتظر أكثر بعد أن تأخرت عن الدراسة حتى سن الثامنة، وبعد أن فات من العام الدراسي آنذاك مدّةً تتجاوز الشهر. كنت أجلس عند النافذة في كل صباح، أشعر بالغبن عندما أشاهد أطفال الجيران بزيهم الرسمي ينتظرون حافلة المدرسة. كنت غاضبًا جدًا لشعوري بالحرمان والتمييز إلى درجة أنني حاولت إيذاء نفسي، تارةً للتعبير عن الغضب، وتارةً للضغط على والدتي التي ظننت أنه كان بوسعها أن تفعل أكثر من الصمت بوجه الظلم. كانت تلك مواجهتي الأولى مع الظلم الذي تعرّض له أخي محمد، ولكنها لم تكن الأخيرة.

استطاعت والدتي بعد أيام أن تجمع المبلغ الذي طلبته المدرسة، وذهبت بنا أنا ومحمد وأوصلتنا إلى باب الصف الابتدائي الأول (شعبة 6)، بعد أن دفعت كل ما تحمله من مال لسداد الرسوم الدراسية. كانت مسؤولية العناية بمحمد الذي يصغرني بسنة ونصف صعبةً جدًّا، ولكن بذلت ما في وسعي. حاولت جاهدًا التغطية على تأتأته وفأفأته حتى لا يُكتشف أمر صعوبات النطق التي يعاني منها، وكذلك قمت بإتمام مهامه الصفّية والمنزلية نيابة عنه، ولكن لم يبقَ الأمر سرًّا لوقت طويل. في غضون أقل من أسبوع، اكتشفت معلمة الرياضيات أن محمدًا ليس هو من يكتب المهام التي كلفتنا بها، حيث طلبت منه أن يتقدم ليكتب على السبورة فلم يستطع، وبدلًا من كتابة ما طلبته منه المعلمة، وقف محمد حائرًا أمام السبورة، لا يعلم ماذا يفعل؟ وتحت ضغط المعلمة وإلحاحها عليه بأن يكتب، قام بالخربشة على السبورة، ما أثار ضحك وسخرية بقية الأطفال منه، وغضب المعلمة التي شرعت بتوبيخه، ثم سحبته خارج الصف متجهةً به إلى إدارة المدرسة. لم أنسَ وصية والدتي لي بأن أعتني بأخي، فلحقت به محاولًا تخليصه من يد المعلمة، لكنها منعتني وصرخت بي أن أعود إلى الفصل الذي لم يعد إليه أخي محمد مرةً أخرى على الإطلاق، حيث صنّفته إدارة المدرسة بأنه ’غير لائق صحياًّ.‘

كان اليوم الذي طُرد أخي محمد فيه من المدرسة يوم حزن بالنسبة لي ولأسرتي، فقد كنت أشعر بالوحشة كلما نظرت إلى مقعد أخي الذي كان بجانبي فارغًا، كما ملأ الحزن قلب أمي أن ترى طفلها يحرم من التعليم وهي عاجزة عن فعل شيء من أجله، وأبكى شقيقاتي رؤيتهن أصغر إخوانهن مكسور الخاطر. أمّا محمد، فما زلت لا أستطيع أن أتخيل كيف كان شعوره، هل شعر فعلاً بالانكسار والغبن نتيجة حرمانه من حقه في التعليم ومعاقبته بدلًا من مراعاته بسبب حالته الصحية؟ هل كانت مشاعر حزنه مضاعفةً نتيجة إعاقته الذهنية؟ أم أن إعاقته الذهنية تعني أنه ليس لديه مشاعر؟ أقسم أن مشكلته لا تكمن في كونه ولد بإعاقةٍ "ذهنية متوسطة"، بل في كونه يعيش في مجتمع يعاني من إعاقة أخلاقية تكاد تكون مطلقة. لم تجدِ توسلات والدتي إدارة المدرسة لإعادة النظر في موضوع أخي محمد، ولا سعيها هي وإخوتي لتسجيله في إحدى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، لأننا من فئة البدون. لم يترك رفض مدارس ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت خيارًا سوى أن يبقى حبيس مسكننا الضيّق، أو عرضة للتسكع في الشوارع، حيث يرفض الأطفال مصاحبته أو اللعب معه بسبب حالته الصحية، وينعته بعض المارّة بالمسكين والبعض الآخر بالمجنون. كان يحب كرة القدم، ولكن الأطفال كانوا يرفضون اللعب معه، فتراه يقف على هامش الملعب يتودد لهم بأن يجلب لهم الكرة كلما ذهبت بعيدًا خارج حدود الملعب. لم أكن ملاكًا، فمع مرور الوقت بدأت أتعامل مع أخي محمد على أنّه عبء، وأحيانًا على أنه مصدرٌ للإحراج.

الحرمان من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تدهورت حالة محمد عندما وصل سن البلوغ، حيث أصبح يعاني من نوبات صرع وتشنج، مما اضطرنا إلى التوجه به لمستشفى الأعصاب (ابن سينا)، ولكن رفضوا هناك استقباله وحولوه إلى مستشفى الطب النفسي، حيث قام الممرضون هناك بحقنه بجرعة كبيرة من الفاليوم، ثم برمجته على مجموعة من المهدئات والمنومات التي غالبًا ما تتسبب له بأضرار جانبية أكثر من مفعولها التسكيني المؤقت، ناهيك عن أسلوب الضرب المبرح الذي تعرض له أكثر من مرة في المستشفى من قبل المرضى والممرضين الذين ينتهجون هذا النهج لتخويف المرضى ’المزعجين‘. وبعد سنوات من الخضوع للأدوية النفسية، بدأ مستشفى الطب النفسي برفض استقبال محمد لأن حالته- حسب قولهم- إعاقة وليست مرض نفسي، بلا أي شعور بالمسؤولية من جانبهم تجاه سنوات من تلويث جسده بأدوية مخدّرة غير مناسبة. هذا جزء مما تعرض له أخي محمد بسبب إعاقته وانتمائه إلى فئة الكويتيين البدون. ولكن لم تتوقف معاناته مع الحرمان من حق الرعاية الصحية أو التعرض للعنف في مستشفى الطب النفسي، بل تعرض لأكثر من مرة للضرب المبرح إلى درجة التعذيب، ناهيك عن تعرضه للاستغلال من قبل بعض عديمي الضمائر والمجرمين في المجتمع، وتستمر معاناته في ظل تجاهل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

دور المجتمع المدني

حاولت إيصال قضية أخي محمد عن طريق الكثير من الشخصيات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الكويت، ولكن دون جدوى. تواصلت مع جمعية حقوق الإنسان الكويتية أكثر من مرة في السنوات الخمس الأخيرة، لمحاولة إيجاد حل لتخفيف معاناته، شارحاً لهم كيف أنّه لا يقرأ ولا يكتب نتيجة حرمانه من التعليم منذ طفولته، وأنّه محروم من الرعاية السكنية والطبية، وليس لديه أي نشاط رياضي أو ترفيهي، أو أي دعم مادي أو معنوي، وأنّه بالرغم من إعاقته فإن المجتمع الخارجي لا يرحمه، فعندما يدخل مجمعًا تجاريًّا، أو أي مكان للتسوق أو الترفيه، فإن هناك من الناس من يشمئز منه، وهناك من يسخر منه ويستفزه بنعته ’مجنونًا‘، وهناك من يتصل بالشرطة للتخلص منه، وهناك من يطرده بالقوة والضرب، وهناك من قد يستغله في أمور خطيرة كترويج المخدرات. بالإضافة إلى ذلك، فقد بينت لهم كيف أننا في أكثر من مرة تعرضنا للاستدعاء من قبل مراكز الشرطة بسبب شكاوى الناس عليه، وعلى الرغم من أنه معاق ويحمل بطاقة إعاقة رسمية، إلّا أن المسؤولين في مراكز الشرطة في الغالب لا يراعون حالته، ويتساهلون مع أشخاص كانوا يؤذونه لفظياً أو جسدياً، بل أحياناً يتجاوزون عن اعتداء بعض الأشخاص عليه، خصوصًا إذا كان المعتدي لديه نفوذ أو ’واسطة‘.

في إحدى المرّات تعرّض محمد للتعذيب على يد عمّال مقهى يمتلكه أحد ضباط المباحث، الذي قام مرة باستدعائي شخصياً ومحاولة ابتزازي بمنصبه في مقر عمله، كما كان يتّصل على هاتفي المحمول أكثر من مرة من ضمنها مرّة هددني فيها أنّه إن لم أخلّصه من إزعاج محمد ومنعه من الذهاب إلى المقاهي التي يمتلكها (الضابط) فإنه سوف ’يرميه بالرصاص‘. كل هذا الضغط كان بهدف أن يفرض الضابط علينا حبس محمد في المنزل أو إيداعه في الطب النفسي حتى لا يزعج زبائنه وموظفيه في المقهى الذي يمتلكه. ولكن عمليًّا، لا يمكن السيطرة على معاق ذهنيًّا في مسكن مكون من ثلاث غرف يسكنها عشرة أشخاص لا يمتلك أيٌّ منهم غرفةً خاصة، ناهيك عن أن هذا المعاق أصبح في الثلاثينيات من العمر، ولا تستطيع شقيقاتي ووالدتي المسنة التي خضعت إلى عملية جراحية معقدة في المخ حبسه في المنزل عندما نكون نحن الشباب خارج المنزل سعيًا وراء أرزاقنا.

لا يقل تجاهل المجتمع المدني لمعاناة أخي المعاق سوءاً عن موقف الحكومة تجاهه، فعندما طلبت مساعدتهم لتوفير مسكن مناسب نتمكن فيه من تخصيص مكان خاص لرعاية محمد وحمايته مما يتعرض له خارج المنزل، أجابني أحد أعضاء جمعية حقوق الإنسان بنبرة متهكّمة: "من صجك أنت، تبي الحكومة توفر سكن حق بدون؟" ذلك البدون الذي حتى جمعية حقوق الإنسان تستكثر عليه حق السكن، يبلغ من العمر الآن ستة وثلاثين عامًا، ويعيش حالةً صحيةً سيئةً جدًا. يمشي بجسم هزيل تملؤه آثار التعذيب والإصابات، ووجه محترق من الشمس وشاحب من سوء التغذية، وفكّين لم يبقَ فيهما الكثير من الأسنان. يتجوّل حافيًا في الشوارع كأنه جثة متحركة، تكاد عظام جسمه تخرج من تحت جلده. يبحث عن سعادة ليس أبعد منها عنه سوى بُعد العدالة عن المجتمع الذي يعيش فيه. في أسفل قدمَي هذا المعاق البدون الذي حُرم من جميع مقومات الحياة رواية من أعمق روايات تاريخ الكويت السياسي.

لماذا يجب أن نقرأ التاريخ من الأسفل؟

يرى هوارد زين، رئيس قسم التاريخ والعلوم الاجتماعية وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بوسطن، أنه "يجب ألا نقبل تاريخ الدول على أنه تاريخنا، لأن تاريخ الدول الذي يقدّم على أنه تاريخ أسر معينة يخفي ملابسات صراعات القوى بين الغزاة والمغزوّين، والمستعبِدين والمستعبَدين، والرأسماليين والعمال، والمهيمنين والمهيمن عليهم عرقيًا وجنسيًا". كما يقترح الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو في نفس السياق أنّه "في عالم الصراع وانقسام الناس بين ضحايا وجلادين، على المفكرين من الناس ألا يكونوا إلى جانب الجلادين"، مع تحفظي على فكرة تقسيم الناس إلى مفكرين وغير مفكرين، لأنه ليس من الممكن عمليًّا أن يكون هناك أناس يفكرون وآخرون لا يفكرون، بل إن الجميع يفكرون، ولكن الفرق في أن هناك من يفكر ويوظف فكره في إصلاح المجتمعات وتحقيق العدالة الاجتماعية، بينما هناك من يفكر لتدمير المجتمعات أو التعتيم على تدميرها بالتمييز والظلم. أن ندرس التاريخ من الأسفل لا يعني أن نقرأه بمعزل عن الرواية التاريخية الرسمية، بل إلى جانبها، لأنه كما توجد إشكالات في التركيز على تاريخ ’الأقوياء‘، يوجد أيضًا خطر في أن يؤدي تجاهل الممارسات والأحداث التي تضع أشخاص معينين في مراكز قوة وبطولة سياسية وآخرين في مراكز ضعف وتهميش إلى تطبيع فكرة تقسيم المجتمعات إلى طبقات عليا ودنيا.

إذًا، علينا الحذر من التبني الأعمى لـ"نظرية الرجل العظيم" التي زعم من خلالها المؤرخ والفيلسوف الأسكتلندي توماس كارلايل أن "بعض الرجال هدايا من الله في الأرض للسمو بوجود الإنسان"، وأنه من خلال الأدوار التي يلعبها أولئك ’الأبطال‘ يتشكل التاريخ. ولكن ربما علينا الحذر أكثر من عدم قراءة ’تاريخ العظماء‘، لا سيما في ظل وجود خطابات لا تعدو كونها موجّهه للتحكم بالرأي العام. هنا تجدر الإشارة إلى دعوة تضمنتها حلقة "أوقفوا قراءة التاريخ" على برنامج اليوتيوب بتاريخ 02 يناير 2022، حيث ينصح المتحدث: "أنه لا يجب علينا أن نقرأ التاريخ. ليس واجبًا على أفرادنا أن يقرؤوا التاريخ. خاصة التاريخ السياسي، تاريخ الحكم، تاريخ الممالك، تاريخ هذه الأمور... لأن ابن خلدون قال كلامًا عجيبًا، قال: "التاريخ أكبر من حكاية الأسر الحاكمة"، حيث زعم أن ذلك "كلامًا واقعيًّا" ونحن كأفراد لا علاقة ولا شأن لنا بحياة وتاريخ الحكّام."

لا يبدو واضحًا كيف استدل المتحدّث من قول ابن خلدون على أهمية عدم قراءة تاريخ الحكّام، علمًا بأن منهج ابن خلدون لدراسة التاريخ لا يكتفي بسرد المعلومات، بل يدعو إلى التمحيص فيها، وطرح الأسئلة حول طريقة إصدارها وجمعها، وتقييمها، ولعل ما يجعله من بين المنهجيات المهمة لدراسة التاريخ إلى الآن هو أنه يحثنا على أن نكون حذرين ومتيقظين إلى دور المؤسسات الرسمية في الدول، والمصالح السياسية المرتبطة بالدعاية الإعلامية، والتحيّز المحتمل في (إعادة) قراءة وكتابة التاريخ. قد لا يكون مستغربًا ممن يعرّف نفسه على أنّه محاضر في "جودة الخدمات الحكومية" أن يحاول توجيه الناس إلى غض النظر عن خبايا تاريخ الحكومات، ولكن ما يثير الدهشة أن يدعو وهو "مهتم بالتاريخ السياسي الإسلامي" إلى عدم قراءة التاريخ السياسي. فمن المستفيد من عدم قراءة تاريخ الحكّام يا ترى؟ هل شؤون الحكّام السياسية أكثر خصوصية وقدسية من شؤون من قال له الله عز وجل: "وشاورهم في الأمر"؟

إنه لمن المريب أن يتم تصوير خوض العامة من الناس في التاريخ السياسي على أنه رجس من عمل الشيطان، أو تجاوز لخطوط حمراء، بينما السياسة -في واقع الحال- ما هي إلّا شأن عام صرف، وسلوك اجتماعي فطري يمارسه حتى الجنين في بطن أمّه. السياسة ما هي إلّا ممارسة للقوة من أجل تحقيق مصالح مشروعة، وهذا تمامًا ما يقوم به الجنين في بطن أمه عندما يركلها ليشد انتباهها إلى أنّه بحاجة إلى الغذاء أو العناية. ربما ما يجب التحذير منه هو الفساد السياسي الذي يكمن في الإفراط في استخدام القوّة، ليس بهدف التأثير وشد الانتباه وإيصال رسائل لتحقيق مصالح مشروعة، بل بهدف الهيمنة على الموارد والثروات، واغتصاب حقوق وفرص الآخرين فيها، والسيطرة على سلوكهم وإلغاء حقهم في حرية التعبير والاحتجاج على واقعهم الاجتماعي. هذا ما يصفه المفكر الفرنسي ميشيل فوكو في سياق الحديث عن الحرية كمفهوم وممارسة على أنه ناتج عن حالة ضعف أشبه عبودية، حيث يتحوّل فيها من يسعى للسيطرة إلى عبد لنزعاته الحيوانية التي تدفعه إلى سلب حريات الآخرين. ومن أخطر وسائل الهيمنة والسيطرة التي تتضمنها العلاقة بين الحكومات والمحكومين ممارسات التلاعب والتحايل على التاريخ.

من أخطر ممارسات التلاعب والتحايل على الحدث التاريخي محاولة تبسيطه وتسطيحه واجتزاؤه. الخطر في عدم قراءة التاريخ السياسي قراءةً نقديةً دقيقةً ومفصّلة يكمن في أن ’العدم‘ يؤدي بالضرورة إلى التضليل على الواقع، وعلى ملابسات صراعات القوى سياسية التي تؤدي إلى هيمنة فئات اجتماعية معينة على حساب أخرى يتم سلب حقوقها وتهميشها بالعنف المادي والرمزي. لذلك، إذا كنّا جادّين في محاولة فهم إشكالات الواقع والسعي في طريق إصلاحها، لا مفرّ لنا من التعمّق في قراءة التاريخ، ليس بقراءته من الأسفل فقط، بل من الأعلى أيضاً، ومن جميع الجوانب. كما يجب علينا أن نفحص الروايات التاريخية المختلفة جنبًا إلى جنب، وليس بمعزل عن بعضها البعض، حتى نفوت الفرصة على محاولات التدليس، أو خلط الأوراق، أو تطبيع الفساد، عن طريق التلاعب بالتاريخ أو التحايل عليه. كذلك حتى لا يمر الظلم مرور الكرام، فيخرج علينا مستفيد من أحداث ناتجة عن الفساد أو التوزيع غير العادل للثروات والموارد ليقسمنا إلى ’مستحق وغير مستحق‘، وحتى لا يتم تصنيف من تحوله ممارسات الفساد السياسي إلى معاق صحيًّا (أو سياسيًّا) على أنه عدد زائد على سكان الكرة الأرضية.

بينما يزداد الواقع العالمي تعقيدًا في ظل التنافس والصراع على الموارد والثروات، وتزداد الحاجة لتطوير منهجيات بحث وتحليل التاريخ، لا تزال تخرج علينا أصوات تدعو لقراءة خطّية مسطّحة للتاريخ، بل وأخرى تحاول تجريم مجرد الخوض في التاريخ. ولعل من الأمثلة التي تشرح هذه الظاهرة ما حدث مؤخراً مع أستاذ التاريخ في جامعة الكويت عبد الهادي العجمي الذي تحاول بعض الأصوات الرجعية شيطنة ما طرحه من تحليل علمي بشأن ’أزمة الهوية الكويتية‘ التي يعيشها ضيقو الأفق ممن يتصورون أن أقاليم دولة الكويت وما في باطنها من ثروات ملك خاص لهم. لم يفعل الدكتور العجمي سوى تحليل جانب من جوانب الواقع الاجتماعي في الكويت، مستشهداً بروايات تاريخية لا تخرج أساساً عن أُطر المنهجيات التي تبرز أدوار القادة والأبطال في الوقت الذي تزيد فيه المهمّشين تهميشاً. إن حملة "الإرهاب الفكري" التي تعرض لها الدكتور العجمي لمجرد إشارته إلى تاريخ رسمي موثق تجعلني أتردد عن لومه على عدم إشكاله على التاريخ السياسي المتّصل بقضية البدون، ولا على اختزاله معاناتنا بإشارة خجولة إلى القضية لم تتجاوز الثواني المعدودة من الزمن، ولا تكفي بالتأكيد لشرح ممارسات الإقصاء التغريب الممنهجة التي تعرّض لها أبناء قبائل بادية شمال الكويت وما زالوا يتعرضون لها في وطنهم الذي تم تحويلهم فيه إلى بدون، على الرغم من أنهم جزءًا لا يتجزأ من تاريخ دولة الكويت. ومن يريد أن يأخذ لمحة عن تاريخ هذه القبائل بإمكانه أن يرجع إلى المقابلة التلفزيونية المصوّرة التي أجراها فهد الأحمد الصباح مع عبد الله الجابر الجابر الصباح حول معركة الصريف التي تعود أحداثها إلى عام 1901، وكان طرفيها قوّات ابن رشيد من جهة، وقوّات مبارك الكبير التي من ضمنها قبائل بادية شمال الكويت وعلى رأسها المنتفق من السعدون، والزيّاد، والبدور (من الأشاجعة من عنزة)، وبني حسين (من الظفير)، والجوارين، والشريفات. ولكن في الوقت ذاته، أنا أعتقد أنّ الدكتور يدرك خطورة تغييب السياق التاريخي المتعلّق بقضية الكويتيين وتداعياته على فهم ومعالجة إشكالات تاريخ الكويت السياسي بشكل عام لأسباب سأعرضها الآن.

التاريخ ليس حقيقةً مطلقةً، أو مسلّمةً من مسلمات الماضي، بل هو ظاهرة حيّة يتم (إعادة) إنتاجها في ممارسات التواصل الاجتماعي وصناعة المعرفة اليومية. هذا ما يؤكده الفيلسوف الروسي ميخائيل باختين في مفهوم العلاقة الجوهرية بين الزمان والمكان (chronotope)، والتي تشرح كيف أن التاريخ هو ظاهرة معرفية، ووحدة سياق "دقيقة ومعقّدة ومتحركة"، تتشكل (ويُعاد تشكيلها) خلال عمليات التواصل الاجتماعي اليومية. وهذه الظاهرة السياقية المعقّدة لا يمكن الفصل فيها بين الماضي والحاضر والمستقبل بلا تداعيات خطيرة على المعرفة الناتجة. هذه المعنى يدعو إلى الذهن ما يشرحه الكاتب جورج أورويل في روايته 1984 عن ممارسات حزب سياسي مركزي يمارس الهيمنة السياسية عن طريق التلاعب بالتاريخ وفق منطق "من يتحكم بالماضي يتحكم بالمستقبل، ومن يتحكم بالحاضر يتحكم بالماضي". هذا ما يوثقه أيضاً لويس بورك، الباحث في علم الآثار، بشأن الارتباط الحتمي بين التوثيق المادي للتاريخ والمصالح السياسية الحالية والمستقبلية، حيث أن ممارسات توثيق التاريخ الرسمية ليست فقط لإضفاء الشرعية على الدولة، ولكن أيضًا لصناعة تاريخ مستقبلي يستحيل فيه وجود قوى سياسية غير حكومية تتصدى للهيمنة والفساد السياسي، مما يجعل مشاريع الإصلاح والعدالة الاجتماعية في طي النسيان.

هكذا تتجلى أهمية دراسة التاريخ من أسفل للتصدي لإشكالات الواقع الاجتماعي الذي يعاني فيه المهمّشين أمثال أبو جاسم الظفيري الذي ما زال يتجوّل بجسده العليل وقدميه المتقرّحتين تائهًا في شوارع الأحمدي. ليست معاناته وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تاريخ من الفساد السياسي في وطنه تتطلب معالجته تشخيصاً يبلغ من التفصيل والدّقة ما تحتاجه قدما أبو جاسم المعلولتان من فحص وتشخيص. كلما كان الفحص مفصلًا ودقيقًا، كلما أمكننا تشخيص الاعتلالات، والتصدي لها من جذورها، ووضع أسس لتفاديها في المستقبل. التاريخ من أسفل هو ما نحتاج قراءته إذا ما أردنا تشخيص واقعنا ومعالجة إشكالاته معالجات جذرية. ولا أتصوّر أن هناك قضية في تاريخ الكويت السياسي تقدّم نموذجاً أعمق لدراسة التاريخ من أسفل كقضية الكويتيين البدون التي يعاني فيها أبناء بادية شمال الكويت من أقصى درجات الإقصاء والتهميش والحرمان من الحقوق، بدءًا بحق السكن ووصولاً إلى حق تقرير المصير عن طريق المشاركة السياسية، منذ نشأة الدولة الحديثة. ولكن كيف نتعامل مع ممارسات التلاعب بالتاريخ والتحايل عليه؟ لا يكون هذا بتجاهل قراءة التاريخ الرسمي، أو التقليل من أهمية المنهجيات المهيمنة في قراءة التاريخ وكتابته، من منظورات هيرودوتس وابن خلدون، وغيرهم ممن يُطلق عليهم مؤرخون أو أعلام أو أبطال أو قادة تاريخيون. ولكن هناك أيضًا التاريخ من منظور البسطاء والمهمّشين الذين لم تلوثهم الرغبة في الهيمنة على الثروات والموارد، ولم يفسدهم المال السياسي أو النفوذ الواسع. هناك تاريخ الأمّيين والمعاقين (صحيًّا وسياسيًّا)، أمثال الظفيري الذي يكفي منظر قدميه المتقرّحتين أن يفضح عمق الأزمة الأخلاقية التي وصل إليها مدمنو الذهب الأسود، ممن دأبوا على تغريب أبناء البادية في وطنهم وحرمانهم من حقوقهم في العيش الكريم فيه، ومن فرصهم في المساهمة في تنمية موارده. لعل من أهم ما يحتاجه من يقرأ هذا الجانب من تاريخ الكويت السياسي هو أن يضع نفسه مكان أمثال أبو جاسم ويسأل نفسه: ما هو موقفي مما تعرّض وما يزال يتعرّض له هؤلاء البشر منذ عام 1961؟

اقرأ أيضًا

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول