معاناة الكويتيين البدون وأهل القدس مع أعداء الطبيعة والإنسانية – أحمد السويط

مقدمة

عندما

أراد إمام وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري

أن يشرح جانباً من معاناة أهلنا في فلسطين مع الحصار والحرمان من حرية التنقل، وَصَفَ "أهل القدس ]بأنهم[ من

الناحية القانونية كالبدون في الكويت." بالفعل، كلما

تمعنّا في قضية البدون في الكويت، لن نجد ما يشبهها حول العالم أكثر من القضية

الفلسطينية، لاسيما من حيث العمر وشمولية الظلم الواقع على الأطفال والنساء والرجال

وذوي الاحتياجات الخاصة، وحتى

يكون الكلام واضحاً ومحدداً، سوف أركز عند مقارنة قضية البدون بالقضية

الفلسطينية على دور التاريخ الاستعماري والنظام الرأسمالي في نشأة كلا القضيتين واستمرارهما وتعقيدهما، إلى جانب تأثير

هيمنة الرأسمالية على الإنسان والطبيعة. لكن قبل أن أبدأ، أود

أن أعبر

عن رفضي واستنكاري لممارسات الكيان

الصهيوني الغاصب ضد فلسطين المحتلة، كما أود أن أؤكد على أن

جراحنا نحن الكويتيين البدون، مهما عظمت، لا تساوي

شيئاً أمام جراح أهل فلسطين في الوطن وفي المهجر.

العلاقة

بين قضية البدون والقضية الفلسطينية

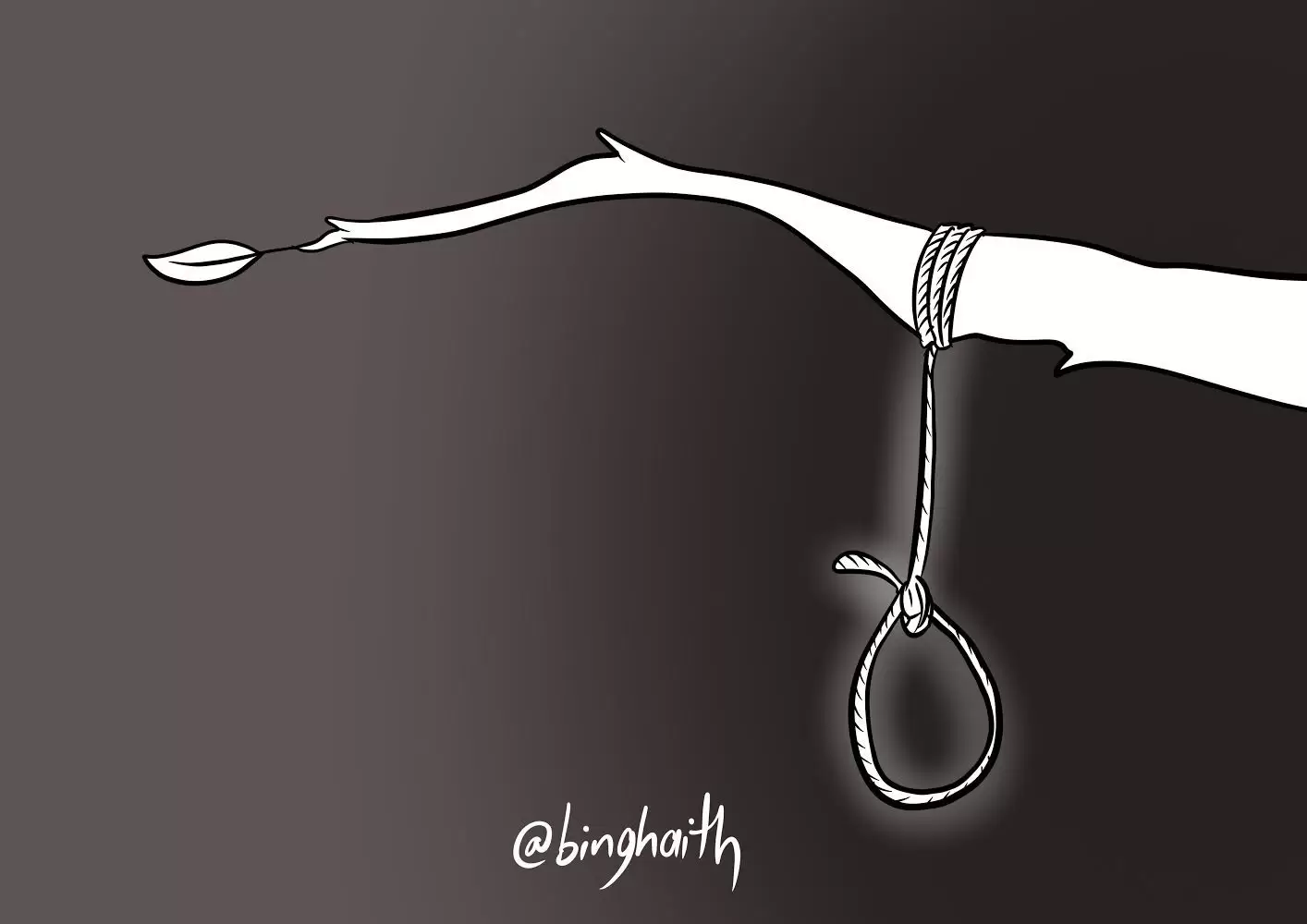

ربما

لا يوجد ما يعبر

عن العلاقة بين الواقع الذي يعيشه

البدون وواقع أهلنا في فسلطين المحتلة أكثر من قول طرفة

بن العبد: "وظلم ذوي

القربى أشد مضاضةً على المرء من وقع الحسام المهند." ولا يخفى على المتقصي

للجذور والملابسات التاريخية أن قضية البدون والقضية الفلسطينية ترتبطان بصراع

القوى الاستعمارية على مناطق النفوذ في منطقة الشرق الأوسط والتحولات الجيوسياسية

التي شهدتها المنطقة برمّتها منذ بداية القرن العشرين، ثم هيمنة النظام الرأسمالي

على الاقتصاد حول العالم. إن قضيتي البدون وفلسطين لا يمكن فصلهما عن الأحداث

التاريخية المرتبطة بكل من معاهدة سايكس بيكو (1916) التي حددت مناطق النفوذ الاستعمارية في المنطقة

وفرضت حدود مصطنعة قيّدت حرّيات الشعوب وتحكّمت بمصائرهم، ومعاهدة العقير (1922)

التي هجّرت سكّان البادية من أراضيهم التي توارثوا العيش فيها عن أسلافهم لآلاف

السنين، ووعد بلفور (1917) الذي أدّى إلى سلب فلسطين من أهلها وتهجيرهم منها

بالقوة وإخضاع الأرض ومن تبقى من أهلها لهيمنة الكيان الغاصب.

أثناء

مكالمة هاتفية تحدّثنا فيها عن تجارب من طفولتنا البائسة في إحدى المناطق الساحلية

في محافظة الأحمدي، انتقلنا أنا وصديقي سلمان إلى الحديث عن معاناة

الإنسان والطبيعة بعد مجيء الدول المدنية والأنظمة الرأسمالية،

والمثير بالأمر أنّني بدأت الآن أفهم أن ما كنّا نعتبره تهوراً وتجاوزاً على القانون

عندما كنّا ندخل منتجعاً سياحياً بلا تصريح إنما هو جزء من مقاومة طبيعية ضد كياناتٍ

مهيمنة سلبتنا حريتنا وحقوقنا في الحياة والموارد الطبيعية، وهذا هو جوهر الكفاح الفلسطيني

ضد الكيان الغاصب الذي يسلبهم حق الحياة وحق الأرض، بل وحتى حق التعبير والاحتجاج

على الظلم.

متى

وأين؟

في

تسعينيات القرن الماضي كنّا نسكن في ناحية من نواحي منطقة المنقف على الساحل

الجنوبي من الخليج المتنازع على تسميته عربياً كان أم فارسياً. كان بين الحي الذي كنّا نسكن فيه وشاطىء البحر

مساحة برّية تملؤها أشجار الإثل والسدر والصفصاف، ولِما أتاحته الأشجار من ظل

ونسيم بارد وقرب من الأحياء السكنية، كان ’بَر المنقف‘ وجهةً للكثير من الأسر البسيطة

التي عاشت في الأحياء المجاورة، يقصدونها للنزهة -’الكشتة‘ كما تُسمّى شعبياً- خصوصاً

في عطلة نهاية الأسبوع التي كانت تنتهي يوم الجمعة آنذاك.

في

تلك البقع الجغرافية طالما تجولنا أنا وصديق الطفولة سلمان منذ أن كنّا في سن العاشرة،

وتدريجياً بدأنا نغامر ونتجاوز البر لنستكشف الشاطىء وما وراءه. لكن لم تكن مغامراتنا سهلةً لعدة أسباب. أولاً، كنت

أشعر بالذنب تجاه والدتي التي طالما طلبت مني أن أعدها ألّا أقترب

من البحر الذي أخذ منّا أخي مطر بعد أن نجحت ’سياسة التضييق على البدون‘ في دفعه للبحث

عن رزقه في البحر فمات غرقاً فيه؛ وثانيا، لأن الشاطئ الذي كنا نذهب إليه كان محاطاً بمَرفَقَين كُتب

على علامات إرشادية بجانبهما ’ممنوع الاقتراب والتصوير‘.

أما المرفق الأول فكان في جنوب الشاطئ وهو عبارة عن شاليه مخصص لحاكم سابق -تم تحويله فيما بعد إلى مجمّع مطاعم (أميرال)، وأما

المرفق الثاني فهو الرصيف الشمالي لميناء الأحمدي. لبعد المسافة بين الشاليه

والرصيف كان من الممكن لنا في بعض الأحيان أن نستخدم حِيَلاً مختلفةً لكي نصل إلى الشاطئ ونمضي أوقاتًا ممتعة فيه قبل أن تصلنا نداءات من بعض قائدي المركبات الأمنية عن طريق مكبرات الصوت: "اطلع من البحر أنت

ويّاه ... يا **** اطلع من البحر بسرعة"، ثمَّ إجبارنا على

مغادرة الشاطئ. أمّا أكثر العقبات التي واجهتنا أنا وصديقي

وحالت دون وصولنا إلى ’بحر المنقف‘ فهي أعمال الحفر التي بدأت بتحويل الشاطئ من

مرفق (مشاع*) يرتاده العامة للنزهة أو الصيد إلى مرفق خاص يستغله التجّار لزيادة

أرصدتهم وأسهمهم المصرفية وفق نظام ’الخصخصة‘ الذي بطبيعته يؤدي إلى تراكم رؤوس

الأموال في السلّم الاجتماعي في الجهة المعاكسة لاتجاه

الجاذبية الأرضية.

تحويل

’بحر المنقف‘ إلى منتجع

كان سياج الصفيح الذي تم وضعه على امتداد الشاطئ لسَتر

أعمال الحفر والردم والبناء بمثابة شريط مسرح الجريمة، بل هو بمثابة " جدار العار" في برلين، فخلفه تشكّلت

هويات مهيمنة رغم هشاشتها على أنقاض هوياتٍ تاريخية عريقة، وخلفه تغيّرت علاقة

الإنسان بالطبيعة وتم اغتصاب البيئة البحرية واستغلال الشاطئ

وتحويله إلى سلعة بيد التاجر الذي لا تهمه البيئة بقدر ما يهمه تكدّس المال والنفوذ

في أرصدته، وخلف السياج تحوّلت الطبيعة إلى وسيلة تسلية للقادرين على دفع الكثير

من المال للمتاجرين بالأرض مقابل قضاء الوقت في ’مكان فاخر‘. كان السياج الأبيض

الذي طوّق شاطئ البحر كالكفن الذي يرمز إلى الوداع الأخير، أمّا عمليات قطع

الأشجار التي تزامنت مع جريمة قتل البحر فقد كانت أشدَّ من الملح على الجرح، فبعد

قطع الأشجار لم تعد هناك حاجة للاقتراب من الشاطئ حتّى نتذكر أنّنا فقدنا

البحر وأنّه لن يرجع إلى طبيعته كما كان.

كم يملؤني الحنين لتلك الأيام رغم قساوتها: أحنُّ إلى حرارة

الشمس، وإلى نسيم البحر الذي كان يحيّينا كلما اقتربنا من شاطئه؛ أحنُّ إلى رائحة البحر الذي هو أكثر عبقاً وعطاء

للإنسانية من التاجر الجشع الذي يستخدم سطوته ونفوذه ليجيّر القانون ضد البسطاء

ليحرمهم من التزود من الطبيعة بلا مقابل يستفيد منه، وعلى

العكس من التاجر الذي وظّف حرّاساً يمنعون من لا يملك المال من دخول المنتجع، كان

البحر واسعاً لدرجة أنه كان بإمكاننا أن نصل إلى بعض ’الأقواع‘ التي اعتدنا الغوص

فيها من زوايا مختلفة، ولكن ذلك كلّفنا الكثير من المشقة والخطورة والعقوبات

القانونية التي أدّت إلى حرماننا من الاقتراب من الشاطئ

نهائياً.

لماذا

لجأنا أنا وصديقي إلى الغوص في البحر؟

في السبعينيات

من القرن الماضي، انتقل

أبي بالأبل والأغنام التي كان يملكها إلى إحدى المناطق الصحراوية الجنوبية التي استقرّت

بقربها أسرتي بعد تهجيرهم من أراضي شمال وشمال غرب دولة الكويت في نهاية

الخمسينيات من القرن العشرين، فقد نزحت أسرتي إلى المطلاع، ثم

إلى عشيش الجهراء، ثم إلى عشيش الشدادية، ثم إلى

عشيش البدوية، ثم إلى عشيش الشعيبة، وفي نهاية

الثمانينيات، تم إزالة جاخور أبي و’تنكر‘

المياه الذي كان يسقي منه ’حلاله‘، وعندما احتج على تلك الإجراءات تمّت معاقبته

عقوبة لا يسعني المقام أو المقال أن أخوض في تفاصيلها الآن. أمّا بعد تحرير دولة

الكويت من الغزو العراقي، فقد أصبحت الحياة أكثر صعوبة على البدون، لاسيما

بعد الإمعان بتشويه سمعتنا وهوياتنا الاجتماعية وشيطنتنا.

كما تم استخدام لهجاتنا وأصولنا القبلية الشمالية كذرائع لتلفيق التهم لنا من

البعض بأننا متعاونون مع جيوش الاحتلال الصدّامي -وكأننا كنّا نحن المسؤولين عن

غزو النظام العراقي للكويت عام 1990، ومنذ تلك الفترة

أصبحت الأرض أكثر ضيقاً بالبدون وكأنّما لم يبق لنا متسع فيها.

في عام

1993 توفي أخي مطر وهو في الحادية والعشرين من العمر، وبعدها

كرِهت والدتي المسكن الذي كنا نستأجره في شارع البدوية في منطقة الفحيحيل، حيث كان المكان بالنسبة لها جزءاً من الظروف التي

دفعت ابنها البدوي مطر إلى النزوح من بيئته الصحراوية إلى العمل في البحر، ولخوف

أسرتي على والدتي من شدة الحزن والبكاء، فقد اضطررنا إلى

البحث عن سكن آخر، وانتهى بنا المطاف إلى استئجار ملحق في بناية لا يبدو لمن يراها

من الخارج أنها مأهولة، لكننا رغم ذلك عشنا فيها مدة طويلة.

في

تلك الفترة كنّا أنا وصديقي سلمان نحاول مساعدة أهلنا بأية طريقة. كنّا نجمع الخردوات المعدنية (كقناني المشروبات

الغازية الألمنيوم) ونبيع حصيلة ما نجمعه منها في يوم كامل مقابل ما يتراوح بين

النصف دينار والدينارين على أكثر تقدير. كان ذلك يتخلله الكثير من المخاطر من عبور

الشوارع واستغلال تجار الخردة، ناهيك عن التعرض لرجال الشرطة والبلدية الذين لم

يبدوا مهيئين للتعامل مع بشر من فئات اجتماعية مهمّشة،

ولم يبدُ أنهم كانوا يأخذون بعين الاعتبار العوامل التي قد تدفع أطفالاً صغاراً إلى العمل

في جمع الخرداوات وبيعها، أو العمل كباعة متجولين على قارعة الطريق، فطالما تعرضنا

أنا وسلمان (أوغيره من أصدقائي) لمصادرة بضاعتنا من قبل رجال البلدية أو رجال الأمن

الذين علمنا لاحقاً أن بعضهم كان

يستمرئ ابتزاز الفقراء وسلب أرزاقهم باسم

القانون.

وكم أتمنى أن تحقق وزارة

الداخلية في شهادتي بشأن ما مررت به أنا وأحد أصدقائي في مرحلة الطفولة عند

قيام اثنين من رجال الأمن بسيارة مدنية باستيقافنا واقتيادنا

إلى مخفر الشرطة وتعذيبنا فقط لأننا ’بدون وفلسطيني‘. عندما علم رجال الأمن أننا نعمل بجمع الخردوات وبيعها، وجدوا أنه من السهل اتهامنا

بالسرقة -ولو من غير دليل. ورغم محاولاتنا

أثناء اقتيادنا إلى المخفر في أن

نشرح لهم ضرورة الاتصال بأهلنا كي لا

يقلقوا علينا، إلّا أن رجال الأمن لم يأبهوا بذلك، وأكملوا طريقهم إلى المخفر حيث

انظمّ إليهم آخرون من زملائهم، ثم شرعوا بتكبيلنا وعصب أعيننا (بالشمغ والغتر)

وضربنا بطريقة وحشية.

لم نفهم أنا

وصديقي الدوافع وراء ضربنا سوى حقيقة أنّ كوني "بدونا" وصديقي

"فلسطينيا" قد جعلتهم لا

يخشون من عاقبة فعلهم، خصوصاً أنهم لم يسمحوا لأهلنا برؤيتنا -لأن

آثار الضرب ما زالت حينها ظاهرة على أجسادنا. كنّا

مذهولين، وعندما حاولنا المقاومة، انهالوا علينا بالمزيد من الركلات واللكمات وضرب

العصي والأحزمة، ثم أخذوا كل واحد منّا إلى غرفة معزولة واستأنفوا ضربنا. كانوا يضغطون علينا

أنا وصديقي جسديا ونفسياً؛ كنا نسمع الصراخ والتهديد بـ’الشوّاية‘ التي ظنّناها نوعًا من أنواع التعذيب بالنار، ولكننا وجدناها أقسى من

ذلك.

استمرّ

حبسنا لمدة ثلاثة أيام دون مذكرة اعتقال أو تهم محررة في محاضر رسمية ودون حتى السماح

لنا بالاتصال بأهلنا أو توفير محام يدافع عنّا، وكان رجال

المباحث يتهموننا بقضايا كانوا قد قيدوها ’ضد مجهول‘، وضغطوا علينا للاعتراف ’بأي شيء‘، تارة عن طريق الضرب، وتارة

عن طريق الحيلة بقولهم لكل واحد منّا على حدة: ’اعترف

إنك سارق أي شيء وراح نهدّك‘، وأمام إصرارنا أنا

وصديقي وإنكارنا للتهم الموجّهة مزاجياً إلينا، قام

رجال المباحث بتعذيبنا بعدة وسائل، منها ’الفلقة‘، وهي الضرب

المبرح بعصا سميكة على أسفل القدم حتى تتورم، ثم ’الشوّاية‘، وهي ربط

اليدين والقدمين معاً وتمرير عصا بينهما ثم تعليق الإنسان كالحيوان المذبوح (للشوي)

وضربه على مختلف أنحاء جسمه دون أن يستطيع تجنّب الضرب أو مقاومته. بسبب مثل هذه المضايقات والملاحقات، اضطررنا أنا وصديقي

(الآخر) سلمان إلى ترك العمل في جمع الخردوات، وتوجهنا إلى بيع الخضروات والرقي

(صيفاً) والفقع (شتاءً)، ولكن ذلك لم يكن بلا عواقب قاسية فطالما تمت مصادرة بضائعنا

وإلزامنا بدفع مخالفات ضخمة تتجاوز قيمة الواحدة منها أرباح

ما نبيعه في موسم كامل. لذلك لجأنا أنا وصديقي سلمان إلى العمل في الغوص (الحُر)

في البحر بحثاً عن المحار وما فيه من لؤلؤ.

كان العمل

في البحر شاقّاً وخطراً لدرجة أن خطأً واحداً

كان سيكلف أحدنا حياته، ولكن الحاجة كانت ملحّة،

وكنّا مضطرين لفعل أي شيء لمساعدة أهلنا في تسديد قيمة إيجار المسكن وتغطية مصاريف

دراستنا في المدارس الخاصة، تلك

المدارس التي كنا نذهب إليها أحياناً والملح على أجسادنا، حيث لم يكن الوقت

يسعفنا للاستحمام بالماء العذب بعد العودة من العمل في البحر، فقد كنّا

مقيدين بأوقات مرتبطة بحركتيْ المد والجزر والتي كانت ذروة

إحداها تتزامن مع موعد بدء اليوم الدراسي،

وليتني أستطيع وصف الشعور بملامسة حبات الملح

لجسدي طوال اليوم، لاسيما بعد الغوص أثناء ساعات

الصباح الأولى في الشتاء البارد، وشعور الغبن الذي كان يحتويني حين يعاقبني بعض

المشرفين على لبس النعال بدلاً من الحذاء، فليتهم علموا أنّي لم أكن أفعل ذلك استخفافاً بالقوانين، بل لعدم قدرتي على ارتداء حذائي بعد أن صار مبللّا أثناء الغوص في البحر وقبل

ذهابي إلى المدرسة، ولقد كان ارتداء

الحذاء ضروريا لتفادي خطر الاصطدام بالصخور الحادة أو التعرّض للكائنات السامة.

الحاضر

مرآة الماضي

إن معانتنا أنا وأصدقائي منذ الطفولة تعكس إلى حد كبير ما حدث

مع آبائنا وأجدادنا الذين كانوا يتمتعون بحرية العيش والتنقل في جغرافيا شبه

الجزيرة العربية قبل مجيء الاستعمار والحدود المصطنعة التي

فرضتها القوى السياسية المهيمنة للسيطرة على حياة الشعوب وحركتها، وقبل هيمنة الرأسمالية على الإنسان والطبيعة واستغلال كل منهما

في تشغيل الاقتصادات لمصلحة القوى

المهيمنة. أجل، لقد عمِد النظام الرأسمالي إلى تحويل الأرض ومواردها الطبيعية إلى رؤوس أموال يتم استغلالها لتكديس الثروة وحصرها بيد أقليّات نخبوية تهيمن على الواقع

السياسي للمجتمعات، وتستثمر في صناعة الطبقية

من خلال التمييز وعدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة في الحقوق والواجبات.

تأثير الرأسمالية على الحياة الاجتماعية

والطبيعة

لا يقتصر تأثير الرأسمالية على ترسيخ الطبقية في

المجتمع وتراكم رؤوس الأموال عند أقليات سياسية نخبوية تهيمن على الموارد الطبيعية

ووسائل الإنتاج وتستعبد الجهد البشري لمصلحتها بشكل دائم، بل يمتد هذا التأثير أيضا إلى تدمير البيئة الطبيعية واستنزاف

قدراتها على إمداد الكائنات الحية بالموارد

اللازمة للعيش بسلام والبقاء على قيد الحياة. لقد

شغلت هذه الإشكالات الكثير من الباحثين، فأما بالنسبة للعلاقة بين الرأسمالية

والطبقية، فقد شرح ذلك مطولاً أستاذ الدراسات التنموية الشرقية والأفريقية في

جامعة لندن، آدم هنيّة، في كتابيه ’الرأسمالية والتكوّن

الطبقي في دول الخليج العربي‘ الصادر عام 2011،

و’المال والأسواق والأنظمة الملكية: مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد السياسي للشرق

الأوسط المعاصر‘ الصادر عام 2018، وأمّا

عن تأثير الرأسمالية المباشر على الإنسان، فقد

وضّح الباحث في التاريخ والأنثروبولوجيا الاقتصادية كارل بولاني في كتابه "التحول الكبير... الأصول السياسية والاقتصادية

لزمننا المعاصر (1944)" كيف أنّ الاقتصاد في جميع المجتمعات الإنسانية يجب أن

يكون في خدمة المجتمع، ولكن النظام الرأسمالي القائم على تسليع الموارد الطبيعية

والقوى البشرية لمصلحة أقلّيات نخبوية يؤدّي بالضرورة إلى انتشار الفقر والصراع

بين الناس، كما "أن الرأسمالية تشكل خطرا على فكرة الديمقراطية وليس

من الممكن المواءمة بينهما"، ومن حيث الجوانب السياسية الجغرافية للمناخ، فقد ربطت

أوليفيا

لازارد التدهور البيئي في الشرق الأوسط

بممارسات الأنظمة السلطوية

التي لا تولّي الإنسان أو البيئة اهتماماً كالذي

توليه للسطة والمال.

ومن تجربة شخصية فقد شهدنا أنا وصديقي سلمان كيف

أدّت عمليات الحفر والردم التي تضمنها إنشاء المنتجع على شاطئ بحر المنقف إلى تشوّه

قاع البحر وتشوّش الرؤية تحت الماء أو انعدامها بسبب الغبار الصناعي المتطاير نتيجة تفكك ’القوعة‘، وموت حيوان المحار وغيره من

الأحياء البحرية مثل ’الخوارير والزبّوط والشيت والرمّاي‘. ليست تجربتنا هذه إلّا مثالاً واحدا من ضمن

أمثلة سوء الحوكمة واعتداءات القوى السياسية المهيمنة على الإنسان والطبيعة، إلى جانب تقديم ’الأمن السياسي‘ الذي يخدم الخاصّة ومنحه الأولوية على حساب الأمن الاجتماعي والبشري اللذيْن يخدمان العامة. لعلّ تهجير أهلنا من البادية

وحرمانهم من حق المواطنة وما يرتبط بهما من حقوق

مدنية وسياسية لمصلحة الطبقة السياسية المهيمنة يعتبر مثالًا واضحًا على تأثير التحولات الجيوسياسية المصاحبة للاستعمار

والرأسمالية، ولكن أقصى درجات الظلم التي يعانيها كل من الإنسان والطبيعة منذ

منتصف القرن العشرين هي تلك التي يعيشها أهلنا في فلسطين، فبينما تعتدي الأدوات الاستعمارية على الإنسان والأرض، يتمكن الطغاة من توظيف

علاقات الرأسمالية للحصول على الغطاء الأيديولوجي والسياسي ممن يدعمونهم إعلامياً

أو يغضون الطرف عنهم خشية على مصالحهم الاقتصادية.

عن طريق الاحتكار وسياسات مبدأ

"فرّق تسد" يتمكن من هُم في أعلى الهرم السياسي من تبرير استخدام العنف

المادي والرمزي واستدامة الواقع الاجتماعي (البائس) وتجريد

الإنسان من حريته وحقوقه الطبيعية. بل انحدر هذا الواقع بالإنسان إلى أنْ جعله في

كثيرٍ من الأحيان ’خفيراً‘ على نفسه ومجتمعه لمصلحة مَن يستعبدهم. لذا فإني أعتقد أننا لن نتمكن من استعادة حرياتنا أو المحافظة على ما تبقّى

منها قبل أن ندرك، أو نحاول أن نفهم على

الأقل، إلى أي مدى نحن

مستعبدون.

الخلاصة

لقد أنزل التاريخ الاستعماري على الطبيعة والإنسان البدون والإنسان الفلسطيني لعنة يصعب إدراك مداها، وفي سياق البدون تحديداً، فإن من أكثر المتضررين هم أبناء القبائل الشمالية الذين تم إقصاؤهم من حق المواطنة في الدولة المدنية بعد أن أدّت عمليات التنقيب عن النفط واكتشافه إلى تهجيرهم من أراضي البادية التي تم تحويلها لاحقاً إلى ميادين لعمليات المسح الجيولوجي وبناء حقول النفط، والنتيجة هي تحويل العديد من أبناء القبائل الشمالية إلى عديمي جنسية (بدون) ثم حرمانهم من كافة الحقوق السياسية والمدنية، وهذا ما جعلهم يعيشون على الهامش ويصبحون عرضة للاضطهاد المستمر منذ الطفولة. لكن أخطر ما يجعل البدون عرضه للتهميش والاضطهاد هو الحرمان من حق التصويت على القوانين التي تحكمهم وحق السكن، وذلك لأن هذين العنصرين هما ما يحتاجه الإنسان للمحافظة على كرامته واستقراره. كما بدأنا حديثنا بتشبيه إمام الأقصى أهل القدس بأنهم مثل البدون في الكويت، أود أن أؤكد بأن واقع البدون نسخة مصغّرة عن واقع أهلنا في فلسطين، إلّا أن ما يجعل واقع البدون أكثر إيلاماً أنّهم يعيشون ما يعيشونه وسط من يشتركون معهم في الدين واللغة والتاريخ وربما نفس الموقف تجاه القضية الفلسطينية.

* صورة المقال للكاتب أحمد السويط وصديقه سلمان في بحر المنقف (عام 2011) - الصورة بعدسة المصور الوثائقي جريج قسطنطين ومتوفرة على موقع Nowhere People.

اقرأ أيضًا

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول