حمام واحد - طيبة الشمري

لطالما صدقت أن البيوت تشبه أصحابها، بيت صغير، بيت كبير، بيت فخم، بيت دافئ، بيت كئيب، بيت خاوي، بيت تعيس، بيت

سعيد، بيت ضيق رغم اتساع حجمه، بيت واسع رغم صغر حجمه، بيت بحمام واحد، بيت

بحماميين أو أكثر، أما بيتنا؛ فهو بيت بحمام واحد، مع حوش صغير جدًا.

تمنيت طوال حياتي امتلاك حمام آخر فقط، لا قصر، ولا ألماس، ولا مصباح علي

بابا، حمام واحد لا غير. كانت تملئني الغبطة عند زيارة أي بيت بأكثر من حمام، يا

لثرائكم! يا لحظكم! ويا لغبطتي. أتخيل كم سهلة حياتهم، أتخيل أنهم يستيقظون كل صباح بأفضل مزاج، لا على شجار من أجل قضاء الحاجة،

أو صدمة وشعور بالخيانة لأن أحد أفراد العائلة قرر أن يستحم دون إعلان مسبق وتنبيه

جميع من في البيت بهذا الخبر، بالطبع لا أحد غيري يفكر بهذه السيناريوهات، لا أحد

إلا أصحاب البيوت بحمام واحد.

كنت دائمًا أنبهر من فكرة احتواء البيوت على أكثر من حمام، يا لها من حياة

سهلة، تمتلكون أكثر من حمام. لا أحد يعكر صفو مزاجك وأنت تقضي حاجتك، لا طرق مستمر

كالمطرقة على باب الحمام، لا سباق على الحمام، لا حجرة ورقة مقص والفائز يقضي

حاجته أولًا، لا شجار، لا صراخ، تقضي حاجتك بهدوء، يا لك من محظوظ. أن تكون في بيت بحمام واحد يحتم عليك أن تكون مراعٍ جدًا

لجميع من يسكن معك، الوقت الذي تقضيه في الحمام من شأنه أن يجعلك حقير أو طيب،

كلما زاد الوقت انهالت عليك الشتائم ممن خلف الباب.

كانت أختي أكثر إنسانة غير مراعية لمسألة الحمام الواحد، تزعجني حقيقة أنها

تستحم لأكثر من ساعة وساعتين. أوقات استحمام فجائية دون سابق إنذار! فرك وماسك

وحمام زيت وحمام مغربي في كل مرة تستحم فيها، ترف لا يليق بإنسانة

تعيش في بيت بحمام واحد. كنت دائمًا أحاول أن أراعي كل من في البيت لحظة

دخولي الحمام، استحمامي لا يزيد عن 25-30 دقيقة وإذا زاد اُخبر الجميع بأنني

سأستحم في الساعة الفلانية، وأتأكد قبل دخولي أن الجميع قضى حاجته ولا يحتاج لأي

غرض من الحمام. كنت أستأنف استحمامي في المنتصف عند طرق أي شخص لباب الحمام واُكمل

استحمامي عند انتهائهم من استخدامه. أعرف بالثواني عدد دقائق استخدام كل فرد

للحمام، أقوم بحساب الوقت كدليل وسبب للشجار مع من يستخدم الحمام. قالت لي أمي مرة

أنني أستطيع التأقلم في أي بيئة لأنني مرة من المرات استخدمت الهوز واستحممت في

الحوش لأنني كنت على عجلة من أمري والحمام كان مشغول لأن أختي كانت تستحم، كان

الجو باردا، ولكن ماء الهوز كان دافئ.

لم أخجل يومًا من صغر حجم بيتنا، ولكني خجلت من حقيقة امتلاكنا لحمام واحد،

شعرت أن الجميع سيسخر مني لهذا السبب، كنت أحذر من ألا يزل لساني عند أي حديث يحتم

علي ذكر بيتنا فيه أو في كل مرة تسألني أحد البنات عن تعكر مزاجي صباحَا ولا أقول

أن أخي استفرد بالحمام لوحده أو أن أختي قررت عمل حمام مغربي الساعة السادسة

صباحًا مما سبب في تعلقي في زحمة المرور وتأخري. نملك بيت صغير، أصغر بيت في

العائلة، لا حفلات، لا زيارات. لا أحد يزور بيتنا، تضطر أمي أحيانًا لاستعارة بيت

خالتي لعمل حفلة. كنت دائمًا أشعر بمسؤولية راحة جميع من يزورنا، كنت أرى أي زيارة

لبيتنا كحدث كبير، لأني لم أعتد على رغبة أي شخص في دخول بيتنا، ولذا لا بد أن

اُقدم لهم جميع سُبل الراحة وأقدم أفضل ضيافة.

كان يمتلئ بيتنا عند عزيمة عائلتين فقط، وكانت أمي دائمًا تردد:

"الضيق في القبر"، ردًا علي أنا وأخواتي عندما تقرر استضافة أحبابها وأهلها في البيت، البيت لا يتسع يا

أمي! لا أذكر أنني استطعت الجلوس في أي مرة كانت تُقام فيها عزيمة في البيت، يا

للإحراج، أجلس والضيف يشعر بالضيق؟ مستحيل! سأظل واقفة حتى لا أشعر بقدماي، لا أريد

لأي منهم الشعور بأن بيتنا لا يتسع للجميع أو أن بيت أمي ليس مضياف أو أن بيتنا

ضاق عليهم. خالتي كانت تقتنص أي فرصة لتذكير أمي بصغر حجم بيتنا، وبسوء المنطقة

التي يقبع فيها منزلنا، كانت دائمًا تعرف ما يؤلم أمي ولا تتردد في قوله، "لن

تتزوج أي من بناتك وأنتِ تسكنين هذا القبر في هذه المنطقة المقبرة، بيتك لا يتسع

للحفلات!".... إلخ. على الرغم من ذلك؛ كانت أمي تشعر بسعادة كبيرة عند زيارة

أي قريب لها أو أي أخ من إخوانها، كانت تكاد لا تصدق، كنت أشعر أنها سترسل رسالة

شكر أو تُعطي براويز تقدير وعرفان لكل من يتكبد عناء زيارة هذا القبر، بيتنا. كانت

جميع محاولات أمي على مدى هذه السنوات في إصلاح هذا القبر وتزيينه تبوء بالفشل،

كأنها تتحدى بمحاولاتها خالتي. كل يوم عطل جديد، كل يوم خراب، الخراب أصبح روتين،

مع كل خراب شتيمة ولعنة على سقف بيتنا من فم أمي. ومحمد رجل التصليح أصبح منا

وفينا، وسُيضاف اسمه لكرت العائلة تقديرًا وتجليلًا لأعماله الخارقة على مدار هذه

السنوات. كانت أمي دائمًا تتصل فيه عند أي عطل، محمد متخصص في كل شيء، كهرباء،

حنفية، مجاري، أسلاك، مكيفات، أثاث، تلفاز، أبواب، سيارات.

كان دائمًا في أتم الاستعداد لتصليح ما أفسده الدهر. محمد كان طبيب جراح لسكان

منطقتنا، قطعتنا وفريجنا على وجه الخصوص، طبيب جراح لبيوتنا.

أما أنا فمشاعري متناقضة، كره وحب وزعل وحنين للمقبرة التي ترعرعت فيها

والقبر الذي كبرت وعشت فيه. مع تقدمي في السن ازداد تعلقي بكل خراب وكسر واهتراء

في بيتنا، وفي منطقتنا، كانت أمي تمنعنا من التجول بالمنطقة أو حتى الذهاب للجمعية

لأنها لم تستطع يومًا بألا تكره كل ما في المنطقة، كانت تُربينا على كره المنطقة

وكل أزقتها وشوارعها والخوف من الجيران وأي إنسي يسكن هذه المنطقة الموبوءة. كبرت،

ربع قرن وأنا أجهل شوارع المنطقة التي عشت فيها، وأخاف سكانها، اُردد القصص

المرعبة التي تحكيها أمي لنا عن أهالي الصليبية، على الرغم من أننا من أهاليها. لم

تعتبر أمي نفسها ولا نحن من أهالي المنطقة. كنت أريد رؤية شوارعها، بيوت ساكنيها

ووجوههم، كان يملؤني فضول ممزوج بشوق. قررت أن أتمرد وأتجول وأضيع في شوارع الصليبية

سرًا، أحسست بحب لكل بيوت الحي، لكل بيت مررت به، لم أستطع منع نفسي من مقارنة

بيتنا بباقي البيوت، تجولت كثيرًا ورأيت بيوت كثيرة وأبواب كثيرة، صِبيان يلعبون

كرة القدم في البراحات، شباب يبيعون رقي في كل زاوية من زوايا الصليبية، كأن الصليبية

أرض الرقي، أرض مكسرة، كسر، ثقب، كسر، ثقب، كسر، حطام حطام حطام حطام حطام... مجاري

في كل شارع، كأن مستقبل كل شباب الصليبية يهرب منهم وينتمي للمجاري ويستقر في

البالوعة، قلوب مكسرة أرواح محطمة، مستقبل مجهول.

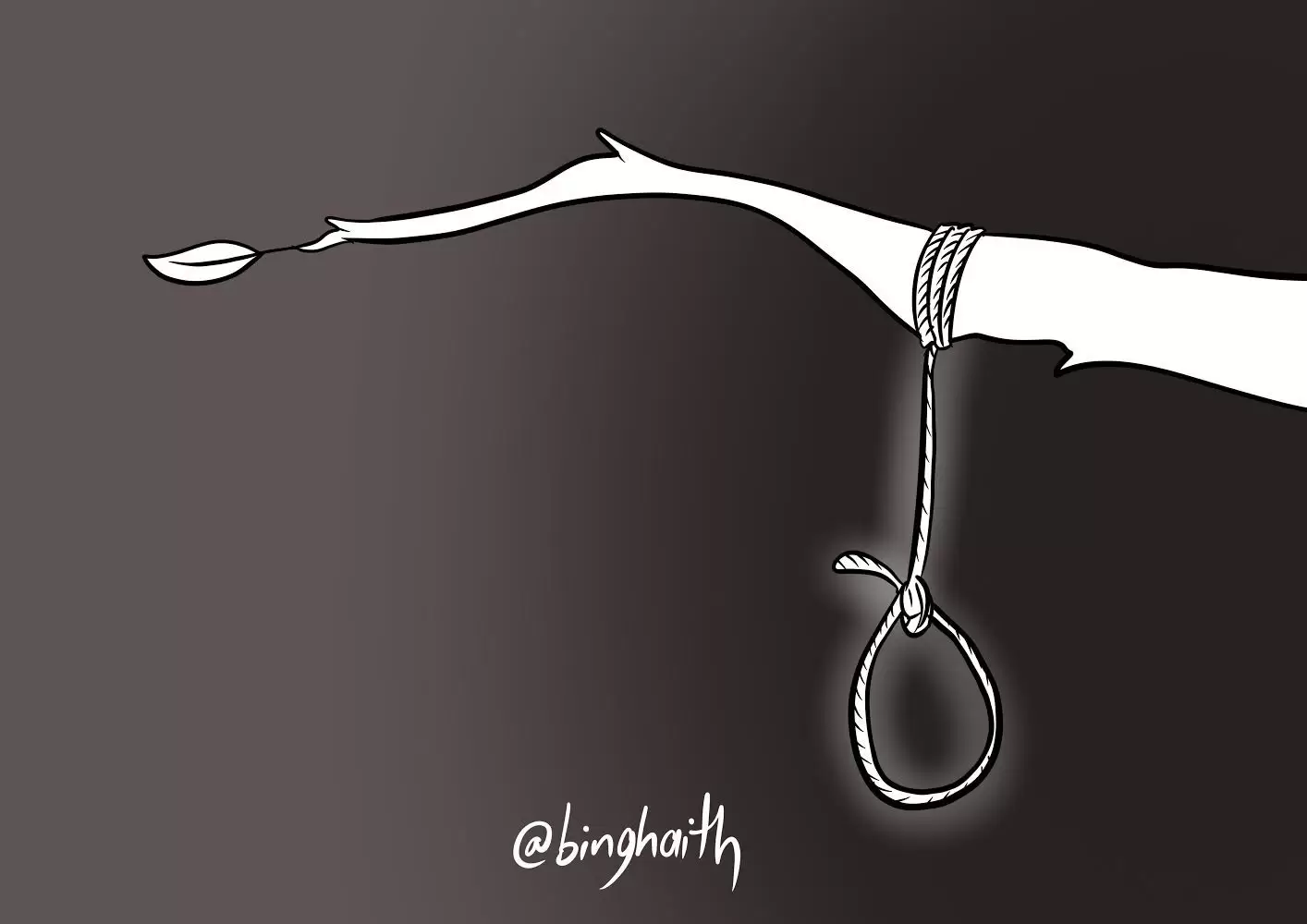

لطالما تمنيت في صغري الهروب من شوارع هذه المنطقة الملعونة، هوائها المُلوث، شوارعها الحزينة. لم أشعر بالانتماء، كنت أشعر بالعار والخزي بسبب النظرة العامة والأفكار المنتشرة عن الصليبية، لم أفهم معنى البيت، والسقف، لم يساعدني أحد على الفهم. كبرت في بيت يكره نفسه. كبرت وكرهت جميع البيوت وأحببت بيتنا، كنت أعي نظرة أقاربنا لبيتنا واستحقارهم لمنطقتنا، كرهتهم واحتقرتهم وشتمتهم سرًا. نشأت علاقة غريبة بيني وبين المنطقة ومفهومي للبيت والانتماء اختلف، علاقة حب وامتنان وانتماء للصليبية، أنا التي لم تشعر أبدًا بالانتماء لأي مكان أو لأي بشر، لطالما تقززت من كلمة الانتماء، احتقرت الانتماء في الوقت الذي عرفت فيه معنى بدون. ولكني أنتمي لمنطقتي، لشوارع منطقتي المكسورة، لكل حفرة وكل ثقب وكل خراب، للمهجورين والمكسورين أنتمي. تمنيت لو كان بإمكان محمد إصلاح وترميم كل زاوية في الصليبية وكل من فيها من أشياء وأرواح. لو أن الاعتذار يُغير أي شيء، لكنت اعتذرت مرارًا عن كرهي وبغضي لشوارعها، وخجلي من حمام بيتنا وأرضيته المهترئة، لقدمت باقات من الأزهار، أعتذر لأني كبرت وأنا أرى بعيون الجميع إلا عيني، لأني صدقت ما يُقال، أعتذر لخجلي وشتائمي ولعن أمي، أعتذر لأني لم أتعلم يومًا معنى الانتماء.

اقرأ أيضًا

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول