أمي: هل الرحيل والفراق قدرنا؟ - أحمد السويط

خبر وفاة

أمي —رحمها الله

ليلة

الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي اضطررت أن أبيت عند أحد الأصدقاء في لندن بسبب

تعطل خط القطار المؤدي إلى منزلي في مقاطعة إسكس. في اليوم التالي أيقظني شقيق صاحب

البيت وصديق آخر لنا كنت قد اتفقت معه في الليل على اللقاء صباحاً للبدء في كتابة

منهج لتعليم الأطفال كنّا نناقشه في الأشهر الماضية. وبينما كنت أستعد للنهوض وإذا

باتصال على هاتفي الذي كان في وضع *صامت*. أجبت، وما أن فرغ المتصل من السلام حتى سألني

عن مكاني، وعندما عرف أنني في لندن، وتحديداً بالقرب من منزل والده، طلب مني أن

أتجهز بسرعة لأنه يريد اصطحابي معه. قلت له بتردد: "حيّاك... بس ترى أنا

ملتزم بموعد بعد شوي"، فردَّ علي: "ماعليه خل الموعد بعدين... أنا واصل

برا ... خل راعي البيت يطلع يقلّطني".

وضعت الجوال على الأرض وأخذت علبة السجائر وأشعلت

سيجارة. لاحظ الصديقان اللذان كنت معهما توتري وتغيّر وجهي ونبرة صوتي. طلبت من صاحب

المنزل أن "يقلّط" صاحبي الذي اتصل بي، فذهب ليفعل ذلك، ثم سألني الصديق

الذي كان في الديوانية "عسى خير إن شاء الله؟" فأجبته بصوت مرتبك "والله

ما أدري يخوي ... إن شاء الله خير، بس نبرة صاحبي غريبة".

رجع صاحب

البيت ومعه صديقي الذي أربكني اتصاله إلى الديوانية. سلّم علينا وجلس. صمت لحظات، ثم

بدأ بالحديث بنبرة جادّة: "شلونكم شباب؟ عساكم بخير؟" وكأنه يمهد لأمر

ما. ثم توجه إلي بالحديث ولكنه كان ينظر في وجهي الشابين الذين نحن برفقتهما. بدأ

بالقول: "تدرون شباب إحنا بغربة، وكل شي يمر على الإنسان بالغربة ..."،

وماهي إلّا ثوان حتى التفت إليّ، ورَبَتَ على كتفي بيده وقال بحرارة: "بوشهيّب

والدتك عطتك عمرها."

نزل

علي خبر وفاة أمي— رحمها الله— كالصاعقة. لم أستوعب أنها قد رحلت. وكيف يستوعب

الإنسان أن روحه قد رحلت وهو ما زال على قيد الحياة؟ فوراً استرجعت آخر مرة حاولت الاتصال

بها بعد أن نبهني ولدي الصغير: "يبا كلّمت جدّه ... صوتها تعبان؟" ولكن

لم ترد علي لأن الجوال لم يكن معها. لم أسمع صوتها، ولم أودعها. ماذا أفعل الآن؟ كيف

سأحضر تشييع جثمانها ومواراتها الثرى؟ عجزت عن كل ذلك.

أخذني

صديقي إلى منزل والده الذي كان بانتظاري عند باب المنزل، وما أن نزلت من السيارة

حتى عانقني وبكى معي، ثم أخذني إلى داخل المنزل. توالى المعزّون بعد ذلك حتى منتصف

الليل الذي لم أشهد أوحش منه طوال حياتي. روى علي بعض المعزين قصص تلقيهم أخبار فقد

أحبة لهم في الغربة، منهم من علم بخبر فقد أمّه وهو في قارب في عرض البحر الفاصل

بين فرنسا وبريطانيا، ومنهم من وصله خبر وفاة أبيه وهو محتجز في جزيرة في أستراليا،

ومنهم من كان نائماً وأيقظوه مثلي. كانوا يحاولون مواساتي بتلك القصص، ولكن

تعابيرهم كانت تقول أن الغربة أماتت قلوبهم.

الموت

في الغربة

عندما

تُوفّي البدون المغترب أبو يعقوب في مدينة

مانشستر في بداية شهر نوفمبر الماضي أحسست أن الموت في الغربة هو أصعب ما يمكن أن

يمر به الإنسان، ولكن عندما وصلني خبر وفاة أمي أدركت أن هناك ما هو أصعب وأقسى من

أن يموت الإنسان في الغربة.

مواجهة

الموت في الغربة ليست أمراً جديداً على البدون، فقبل رحيل أبو يعقوب صوّر الراحل

ناصر الظفيري هذا الهاجس في روايته ’المسطر‘ بقوله: "لا تتركني أموت غريبًا

هنا. حين أموت أعدني إليهم، إنهم أهلي وأريد أن أُبعثَ في قيامتي معهم"، ثمّ

جسّد تلك المواجهة عندما مات في غربة كندا ودفن في

ثلوجها بدلاً من رمال الكويت التي تمنى أن يدفن فيها.

ولكن

الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة هو ما يواجهه المتوفى البدون (وذووه) من حرمان

وتعسف حتى في ظروف الموت في الغربة. ما الذي منع جثمان ناصر الظفيري من العودة إلى

حضن الوطن؟ ولماذا حرم أبو يعقوب من أمنيته الأخيرة التي ناشد أهله حتى يئسوا من

تحقيقها ثم دفنوه في بريطانيا؟

أمّا أنا فقد حُرمت من تنفيذ وصية أمي (بأن أحضر

جنازتها وأواريها الثرى بيدي) بسبب العراقيل المفروضة على إصدرا وتجديد جوازات

السفر (مادة 17) التي لا يتم إصدارها للبدون إلا في حالات استثنائية ضيقة.

أبسبب

أوراق تنتهك كرامات البشر وحقوقهم؟ أليس في هذا اعتداء على الحقوق الإنسانية

والدينية أيضاً؟ لماذا يحرم المتوفى البدون حتى من تنفيذ وصيته؟ ولماذا يفرض على

ذويه جرح آخر إلى جانب فاجعة الفقد؟ كما أن للسلم أخلاق وأعراف، هناك أعراف للحرب

وللخلاف، فأين أخلاق التعامل مع (أهل) من تضطرهم الظروف إلى الرحيل والغربة؟

آخر

أمنيات أمي— رحمها الله

كأي

أم كانت أمي— رحمها الله— تتمنى أن تسعد بالعيش إلى جانبي. كما كانت تتمنى دائماً

أن أوراريها الثرى بيدي عند موتها. كانت دائما تقول: "عسى يومي قبل يومك يمّا

... أبيك أنت من بد أخوانك تشيلني وتوسدني بقبري بيدك." ولكن آخر أمنياتها

كانت أن يلتم شملي بأسرتي الصغيرة التي فارقتها منذ سفري لدراسة الماجستير في

المملكة المتحدة عام 2019.

في

آخر أيامها كانت تحمل همّين، الأول هو بُعد فلذة كبدها عنها، والثاني هو بُعد فلذة

كبدها عن فلذات كبده. كلما كلمتها عبر فيديو الواتساب قالت: "قول آمين يماّ

... إن شاء الله قريب يجونك عيالك وتتصلون فيني واشوفهم بحضنك." هذا ما كانت

تتمناه أمي، ولكن قوانين الحداثة والحياة المدنية حرصت على أن ترحل تلك المرأة

التي عانت ما عانته على مدى سبعين عام في وطنها الكويت ولم يتحقق من أمنياتها سوى

دعوتها "يعل يومي قبل يومك".

لم

يستطع أطفالي زيارتي لأنهم بدون وليس لديهم جوازات (مادة 17) صالحة. ولم أتمكن من

زيارتهم في الكويت لنفس السبب، ولارتباطي بدراسة الدكتوراة التي لم أخطط لها

ولكنها جاءت نتيجة ظروف معقدة لا يمكن فصلها عن جائحة كورونا التي أثرت على العالم

كله.

فكّرت

أكثر من مرة أن أترك دراسة الدكتوراة وأعود لأسرتي، لكن أمي طلبت مني أن لا أفعل

ذلك. لا أعلم كيف طاوعها قلبها أن تطلب مني أن أستقر في الغربة. كانت تقول لي:

"عشان عيالك يمّا ... أصبر وتحمّل ...كمّل وقدّم على أوراق عشان مستقبل

عيالك." تحمّلت الغربة من أجلها، ومن أجل عيالي، ولكن لا أعلم كيف قبلت على

نفسي أن أفعل ذلك على حساب حرمانها من قربي منها.

مواجهة

الإقصاء والغربة والشتات

في شهر مايو الماضي (2022) أرسلت لي أمي-رحمها الله-

عبر برنامج الواتساب رسالةً صوتية مدتها 21 ثانية تصف حياة الغربة والشتات بكلمات

شعرية فائقة التعبير على الرغم من بساطتها. الرسالة تتكون من جزئين، أولهما اقتباس

من قصيدة مشهورة تنسب لرجل من فخذ الحسنة من قبيلة عنزة اسمه عبد الله الفاضل يقول

فيها:

هلي

يا مركب(ن) بالبحر ما مال

هديبي

وقلّطوله الحِمل ما مال

قصا

بينا الزمان شلون ما مال

وخلانا

دعايس للاجناب

هذه الكلمات تعكس صورةً من تحمّل سكّان البادية لقسوة

الطبيعة التي تجبرهم أحياناً على الرحيل وتؤدي بهم إلى التشتت في أراضٍ غير التي

اعتادوا على التنقل والعيش فيها. الـ"مركب" في السطر الأول يبدو أنه

كناية عن البعير الذي يحمل بيت الشعر وغيره من الأحمال عند السفر، بينما "البحر"

فهي المياه التي تتجمع (على شكل بحرات) في الصحراء نتيجة الأمطار الغزيرة والتي يتعذر

السير فيها سوى على البعير "الهديبي".

في السطر

الثالث تشير عبارة "قصا بينا الزمان شلون ما مال" إلى الإقصاء الذي

يتعرض له سكان البادية عن أراضيهم نتيجة تقلبات المناخ القاسية، ولكن أمي كانت

تستخدم كلمة "قصا" بمعنى القسوة أيضاً حيث كانت توصيني أحيانا "لا

تقصي باخوانك أو عيالك". أما الـ"دعايس" في السطر الأخير كما وردت

في قصة الشاعر فتعبّر عن حال البعير الذي إذا وقع "كثرت سكاكينه".

أرسلت لي أمي الرسالة الصوتية في وقت كنت أتذمر فيه من حياة الغربة وأفكر بالعودة لوطني الكويت. كأنها أرادت من خلال الكلمات التي اقتبستها أن تشجعني على الصبر والتحمّل، وتذكرني بأن مواجهة التغرب عن أراض الوطن، وحياة الشتات، ليست أموراً جديدة علينا. وعلى الرغم من أميةِ أمي— وفقاً لمقاييس الحداثة— وعدم تمكنها من دراسة طرائق التعليم والتربية الحديثة، إّلا أنها استطاعت من خلال ما أتاحته لها حصيلتها الثقافية المتواضعة أن تصنع من ابنها "الهديبي" الذي أرادت أن تراه.

أما الجزء

الثاني من رسالة أمي فكان عبارة عن كلمات شعرية لها— رحمها الله— تقول فيها:

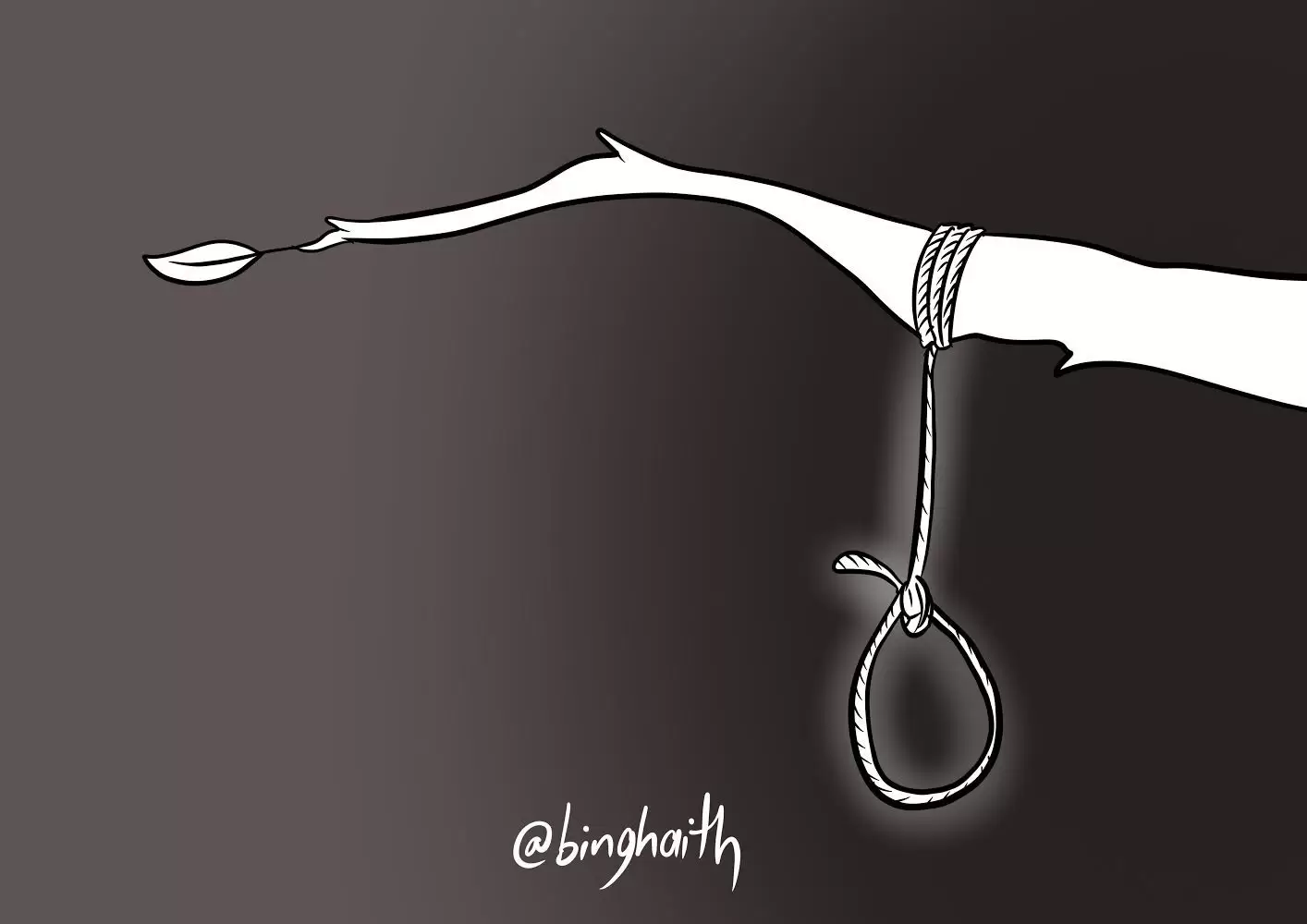

"أحَسْد الطير كيفن عنده ريش

وجناح ... متى ما ضاق خلقه قطع الفيافي"

هذا تعبير عن

نوع آخر من الإقصاء الذي تعرضت له أمي غير ذلك الذي فرضته عليها (وعلى أهلها) قسوة

المناخ في حياة البادية. ذلك هو الإقصاء الاجتماعي التي واجهته في نظام الدولة

المدنية الحديثة، والذي فرض عليها فراق الكثير من أهلها وأحبتها، وقيوداً حالت

بينها وبين القدرة على السفر كلما ضاق صدرها. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن

تشجيعها إياي على مواصلة العيش في الغربة ليس لأن الأمر هين عليها وإنما هو إيثار

وتجلّدٌ منها، ومقاومة لأمومتها التي لو أطلقت لها العنان لما رضيت برحيلي من

الأساس.

تركة

أمي— رحمها الله

لم

تترك أمي خلفها ثروة مالية أو عقاراً، ولكنها أورثتنا منهجاً لمواجهة الإقصاء

وحياة الغربة والشتات. كان منهجها الإيمان بقيمة الصبر والتجلّد والتضحية من أجل العلم

والتغيير للأفضل. كانت منسجمة مع مبادئها إلى آخر لحظات حياتها، متواضعة، مقتصدة،

باذلة في حدود قدرتها، مؤمنة بالعمل من أجل تحقيق أهدافها وفق ما أتاحته لها

الظروف، وأقل ما حققته لي هو أنها أوصلتني إلى أعلى مرحلة ممكنة من التعليم.

قبل

الوداع الأخير بين روحها وجسدها طلبت أمي من شقيقتي التي كانت ترافقها في مستشفى

العدان أن تزيل عن يدها جهاز المغذي، وأن تعطيها ماءً لتشرب. نهضت بعد ذلك من

السرير بمساعدة شقيقتي وأومأت أنها تريدها أن تمشّيها في الجناح. عادت بعد ذلك إلى

جانب سريرها وكان قد بدى عليها التعب. طلبت الماء مرة أخرى. أدركت أنها كانت

لحظاتها الأخيرة: نطقت الشهادتين إلى أن خفت صوتها وأغمضت عينيها وفارقت الحياة.

كانت أمي- رحمها الله- في

البيت كالحمامة، زاهدة في الطعام، مقتصدة في الكلام، كثيرة التسبيح والخلق نيام.

تحرم نفسها من نوم الليل الذي كانت تقضيه في التهجّد ومناجاة خالق الكون الذي كان

قلبها معلق بذكره إلى آخر أنفاسها. كانت تصلي الشفع والوتر، ثم تكثر من الدعاء

والتسبيح حتى الفجر. تدعو لنا، ولأقربائنا، وللجيران. حرمتي الظروف التي فرضت

علينا من أن أكون حولها وهي في أشد حاجتها إلى وجودي بجانبها، ولم أستطع حضور

مراسيم تشييعها ودفنها.

لم يبق من أمي ما قد أتمكن من معانقته وتقبيله مجدداً سوى مصلّاها، وتربتها، ومسبحتها. بقيت بعض صورها الصامتة في هاتفي الجوال، لكن طيفها لا ولن يفارقني. أتخيل وجهها وصوتها بين الحين والآخر. ما زالت تحدثني.

اقرأ أيضًا

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول