اليوم البرتقالي - أريج الشمري

ماذا تعني الأعياد الوطنية للكثير من البشر حول العالم؟ تعني الأعياد الوطنية وأعياد الاستقلال ذكرى تاريخية سنوية ليوم استقلال أو تحرير أوطانها، سواء كان الاستقلال من قوة استعمارية ناعمة أو احتلال عنيف أو حتى استقلال إداري. تحتفي الشعوب في هذه الأيام بكل فرح وسعادة لما تمثله هذه الأيام لهم، معبرين فيها عن مشاعر الحب والولاء لأوطانهم ورمزية هذا اليوم لهم. ولكن هل جميع الشعوب تشعر بسعادة في الأعياد الوطنية؟ أو بالأخص، هل كل الفئات التي تتشارك الحياة في نفس هذه البقعة الجغرافية لديها نفس المشاعر تجاه هذه الأعياد؟ الموضوع أعقد في الواقع.

يصادف تاريخ ١-٧ العيد الوطني الكندي، احتفالا بالنشأة الكونفدرالية في تاريخ ١-٧-١٨٦٧ التي وحدت جميع المحافظات الاستعمارية تحت راية الإمبريالية البريطانية كدولة حديثة تسمى كندا. تعرف كندا اليوم كدولة منفتحة وذات تنوع وتعدد ثقافي، تستقبل اللاجئين من كل مكان، تقدم لهم الحياة وتمنحهم الجنسية والتعليم والصحة والدعم الاجتماعي وغيره من فرص.

وصلت كندا مع أسرتي كلاجئين عديمي الجنسية وأنا طفلة، باحثين عما سلب منا من حق في الحياة من خلال الحرمان من الجنسية وغيره من ظلم. وبعد سنين قليلة، أخذنا هذا الحق. حتى من قبل استلامنا تلك الورقة، حصلنا على حق الدراسة المجانية، الرعاية الصحية، العمل، وغيرها من حقوق. انتهى انعدام الجنسية، ولم تنتهِ آثارها بالتأكيد، لكنه موضوع آخر، للمستقبل.

تعلمنا أن نكون ممتنين لهذا “الامتياز”. أننا الآن مواطنين ننتمي لوطن، أو لدولة بالأصح. ننتمي لكندا، جنة اللاجئين والمهاجرين التي يحتفي بها العالم لانفتاحها الثقافي والتسامح الذي تتغني به. وإذا انتقدنا الدولة لأي شيء، يأتينا الرد من الكثيرين كيف لنا أن ننتقد الوطن الذي أعطانا كل شيء؟ الوطن الذي أعطانا ما حرمنا منه؟

وطن جميل؟

في صيف عام ٢٠٢٠ عندما امتلأت شوارع العالم مظاهرات ضد العنف والعنصرية التي يواجهها السود في أمريكا والعالم بأكمله، ذهبت متضامنة ورفعت لافتة أنتقد من خلالها العنصرية المؤسسية ضد السود في كندا. قالت لي صديقة كندية مهاجرة أيضاً: “كيف لك أن تقولي هذا عن دولة احتضنتك وقدمت لك كل شي؟ كيف تنعتينها بالعنصرية؟”

أجبتها بأني “لا أستطيع نكران تجربة غيري السلبية مع الدولة فقط لأن تجربتي تختلف (نوعاً ما) عنهم. كل فئة لها علاقة تختلف مع الدولة. بعضها إيجابي، بعضها سلبي، وبعضها الإثنين.” وقلت لها إن من مسؤوليتي الأخلاقية والإنسانية أن أعي هذه الأمور وأساهم في تحسينها حتى لو لم أكن متضررة منها.

كنت أعرف تماماً أن حياتي هنا (من عدة جوانب) أفضل من حياتي كعديمة جنسية. ولكن لا تلغي هذه الحقيقة أنني كبرت واكتشفت حقائق كثيرة عن كندا لم أكن أعيها كطفلة أو كمهاجرة كان كل طموحها الانتماء، اكتشفت الجانب المظلم لها. وهذا الجانب هو واقع الكثير، منهم السكان الأصليين. حيث إنني لم أعرف الكثير عن ما حصل عندما كنت صغيرة لأن هذا الجانب كان مخفياً أو متلاعباً به في مناهج التعليم والإعلام الأبيض العنصري الذي كان يسلط الضوء على الجانب الوردي للدولة، والذي كان يروي القصة من منظور المستعمر الأوروبي الذي (حسب ذاكرته) أتى إلى أرض لم يكن فيها حياة، ماسحاً معه الملايين من البشر وحياة وأنظمة كانت موجودة عند وصوله وتم إبادتهم.

لم أعرف الكثير عن التاريخ (والحاضر) الاستعماري والإبادة التي قامت (وما زالت تقوم) بها كندا (ودول الاستعمار المستوطنة الأخرى التي أصبحت مراكز للمهاجرين). عندها أدركت أن الدولة التي أنقذتني من واقع مظلم هي الدولة التي صنعته للذين أسكن اليوم على أرضهم وثقافاتهم ولغاتهم التي سلبت منهم لدمجهم الإجباري.

أصبحت لا أتقبل أي رسمنة للوطن، وأي تاريخ رسمي غالباً ما يكون جزءاً من تاريخ أكبر وأشمل لكنه يجد لنفسه مكان في أنظمة الدولة وإنتاجاتها المعرفية لأن معرفتها تمثل مصالح الفئات المهيمنة. أدركت أيضاً أن أغلبنا في النهاية ضحايا للاستعمار والنظام الدولي الحديث الذي يعد من مخلفات التوسع الاستعماري الغربي. ويا لسخرية القدر أن يجمعنا هذا النظام في سياق وزمان واحد رغم مختلف السياقات التاريخية التي نأتي منها، كما جمعني اليوم مع السكان الأصليين على أرض واحدة، والذين كثيراً ما يذكرونني بوضع البدون في الكويت.

خلال السنين الأخيرة من حياتي، عشت ما يسمى “أزمة الهوية”، التي أغلب إن لم يكن جميع البدون ربما يواجهونها. إحدى نتائج هذه الأزمة هي عدم شعوري بالانتماء في أي مكان. رغم أني كندية الجنسية وعشت ما يقارب نصف عمري بها، لم أشعر بأني كندية الهوية أبداً. وما هي الهوية الوطنية أصلاً؟ ومن يحددها؟ ولماذا؟

أعترف، لدي عقدة من الهوية الوطنية لأنها لا تعني لي شيئاً سوى ذكرى العنف. وهذا لعدة أسباب لا تخفى عن الكثير ممن كانوا ضحايا لمفاهيم وطنية إقصائية مبنية على العنصرية والمتابعين للمشهد الحالي في البلد. حتى محاولة التخلص من هذا الشعور صعب فيما إن غالبية المهاجرين يواجهون سؤالاً متكرراً شبه يومي، وهو: “من أين انت/ي؟”. وهذا السؤال بحد ذاته يشعرنا بأننا لسنا من هنا حتى لو ولدنا هنا أو كنا من الجيل الثاني والثالث وربما الرابع. هناك دراسات اجتماعية كثيرة تحلل هذه التجربة وترى أن الهوية الكندية ما زالت مهيمنة من قبل الأوروبي-المسيحي، وأي اختلاف عن ذلك إذن هو نقيض لهذه الهوية. وكما يعلم الكثير، تجربة المسلمين في الغرب ليست مثالية.

ولكن لم أعد أجد أي رغبة في انتماء محدود ومجمد كهذا، لا أرى نفسي في قالب وطني محدد. فأنا لا أقيس نفسي ووجودي بهذا العالم على أني كندية أو كويتية أو من أي بلد، ولو أنني ما زلت أعرف عن نفسي كبدون (سابقاً) لأضع بعض النقاط على الحروف تجنباً لأي انجرافات وطنية تصنفني (لا يعني ذلك أن البدون لا يواجهون التصنيفات النمطية أو الانجرافات كنوع من الضغوط الاجتماعية لإثبات ولاء دائماً ما يكون مشكوكاً فيه). أنا فقط أريج، ولدت في دولة اسمها الكويت، هاجرت إلى كندا وأصبحت كندية الجنسية، أحمل معي مجموع ثقافات، ديانات، لغات، أزمنة وتجارب تشكل هويتي، والتي دائما ما تبقى قيد الإنشاء لتتشكل مع ظروف وتجارب الحياة.

تأملت كثيرا في هذه المنظومة (الدولة الحديثة) وجذورها الاستعمارية-الرأس مالية-الأبوية-العنصرية العنيفة والتي تعتمد على الاستيطان أو الدمج الإجباري لصنع “المجتمعات المتخيلة”. آونة تحتفي في التنوع وآونة أخرى تقمعه لتبرز هوية ضيقة، ولذلك أصبحت أتفادى التعريف عن نفسي منتمية لأي قوم. تحولت مع السنين إلى إنسانة لا-وطنية، أو لا-قومية. لا أنتمي لمؤسسة سياسة، انتمائي مبني على علاقات اجتماعية يجمعها النضال والتحالف لهدف أو أهداف أوسع من حدود الدولة. وربما أكثر شخص يمثل هذه الحالة لدي هو المفكر إدوارد سعيد، فقد كان إدوارد يعبر بكل دقة عن شعور المنتمي-المنفي خلال تجربته الشتاتية، والتي أمر بها منذ سنين ولا زلت أبحث عن تعابير مناسبة أكثر من خلال قراءتي لتجارب الكثيرين من قبلي.

إحدى نتائج هذه التجربة هي أنني أصبحت لا أحتفي بالأعياد الوطنية كنوع من أنواع الاحتجاج لعنف هذه المنظومة، وكنوع من التضامن مع من هم ضحايا لهذا الكيان. لا أعني بكلامي هذا أنني أساوي الكيان السياسي للدولة بالوطن فهناك الانتماء الحسي والاجتماعي وهناك سياسات الانتماء، والمؤكد أن الاخيرة تشمل القوانين والأنظمة. توجد أنواع مختلفة للوطنية وفي داخل الدولة الواحدة يمكننا أن نجد العديد منها.

شركاء في نفس الوطن؟

في عام 1996، أغلقت آخر مدرسة داخلية للسكان الأصليين من بعد نضال استمر لعقود لإغلاق هذه المنظومة العنيفة التي من خلالها تم خطف الآلاف من الأطفال من أهاليهم وحبسهم في هذه المباني التي كانت تسمى مدارس لتعليم السكان الأصليين ودمجهم في المجتمع من خلال تغيير أشكالهم وقص شعورهم ومعاقبتهم إذا تحدثوا بلغاتهم وفرض التحدث بالإنجليزية فقط وفرض الديانة المسيحية عليهم. كان الأطفال يواجهون جميع أنواع العنف داخل هذه المدارس، من عنف جسدي ونفسي وجنسي، وإبادة ثقافية وتشتت أسر كثيرة عبر أجيال، صار بعض الأطفال يخرجون إلى عالم دون أسرة ليجدوا نفسهم في الشارع. ما زالت آثار هذه الجرائم موجودة إلى اليوم في ذاكرة وسيكولوجية السكان الأصليين فهم لم يخرجوا دون دمار نفسي وجسدي، حتى بعد 3 عقود منذ إغلاق آخر مدرسة تستمر آثار الصدمة بين الأجيال.

الكثير من الأطفال لم يرجعوا ولم تعرف عوائلهم ما الذي حدث لهم. إحدى الأطفال الذين تمكنوا من النجاة من هذه المدارس، فيليس وبستان، حكت عن قصتها وعن يوم اختطافها في سن ال6 من أسرتها. كانت ترتدي قميصاً برتقالياً أهدته لها جدتها وعند وصولها تمت تعريتها بالقوة وأخذ منها، ولم تتمكن من استرجاعه. وكان هذا القميص جزءاً من ذاكرة تجربتها وتحدثت عنه بملتقى في عام 2013 وذكرته كنوع من الرمزية للإبادة التي حصلت في هذه المدارس. استخدم القميص في قصة فيليس لجعل تاريخ 30-9 من كل عام يوم إجازة سنوية للتذكير بالعنف الذي نتج عن هذه المدارس النظامية ويجتمع في هذا اليوم السكان الأصليون (والمتضامنون معهم) لابسين قمصاناً برتقالية لنعي أولئك الذين لم ينجوا. تعج ممرات الجامعات، والمدارس، والمنابر الثقافية والسياسية باللون البرتقالي ويكرس هذا اليوم للحديث عن هذا التاريخ الدموي واستمرارية العنف ضد السكان الأصليين في الزمن المعاصر وكيفية النضال ضده تحت قيادة الناشطين من السكان الأصليين.

في 28 من مايو 2021، وجد فريق من الباحثين في الأنثروبولوجيا مقبرة جماعية لـ 200 طفل من السكان الأصليين في موقع لمدرسة داخلية سابقة في مدينة كاملوبس في محافظة بريتيش كولومبيا. ضجت المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بالخبر، وتجددت مشاعر الغضب وتحولت إلى استجوابات تحث المسؤولين على البحث في كل مواقع المدارس السابقة عن جثث أخرى لم يتم اكتشافها بعد لتصور وجود المزيد. لم تكن هذه أول مقبرة جماعية تكتشف بهذا الشكل، ولم تكن الأخيرة. تم اكتشاف الآلاف من الجثث في مقابر جماعية أخرى من بعدها وخلال شهر واحد فقط، والكثير الكثير بعد ذلك. آخر مقبرة وجدت فيها 93 جثة بتاريخ 25-1-2022. ويستمر البحث عن المزيد.

وسط غضب جماعي بعد انتشار الخبر، أحرقت بعض الكنائس وأسقطت تماثيل القادة الاستعماريين من أمام البرلمانات ولطخت باللون الأحمر كإشارة للدماء التي في أيديهم. طالب السكان الأصليون والكثير من الكنديين المتضامنين بإلغاء احتفالات العيد الوطني الكندي الذي كان يصادف نفس الفترة الزمنية لهذه الأخبار المفجعة. رغم وجود الكثير ممن عارضوا هكذا طلب ورأوا فيه إهانة، لكن لم يكن الذين أصروا عليه قلة. الكثيرون ينظرون إلى العلم الكندي وكيان الدولة كاحتلال مستمر رغم مرور مئات السنين على الاستيطان. وفي تاريخ 7-1-2022، ذهبت بنفسي مرتدية اللون البرتقالي إلى ساحة البرلمان في المدينة التي أسكن فيها لأشارك في الاعتصام والذي كان باللون البرتقالي الذي يشع بالشوارع مع أعداد كبيرة من المعتصمين.

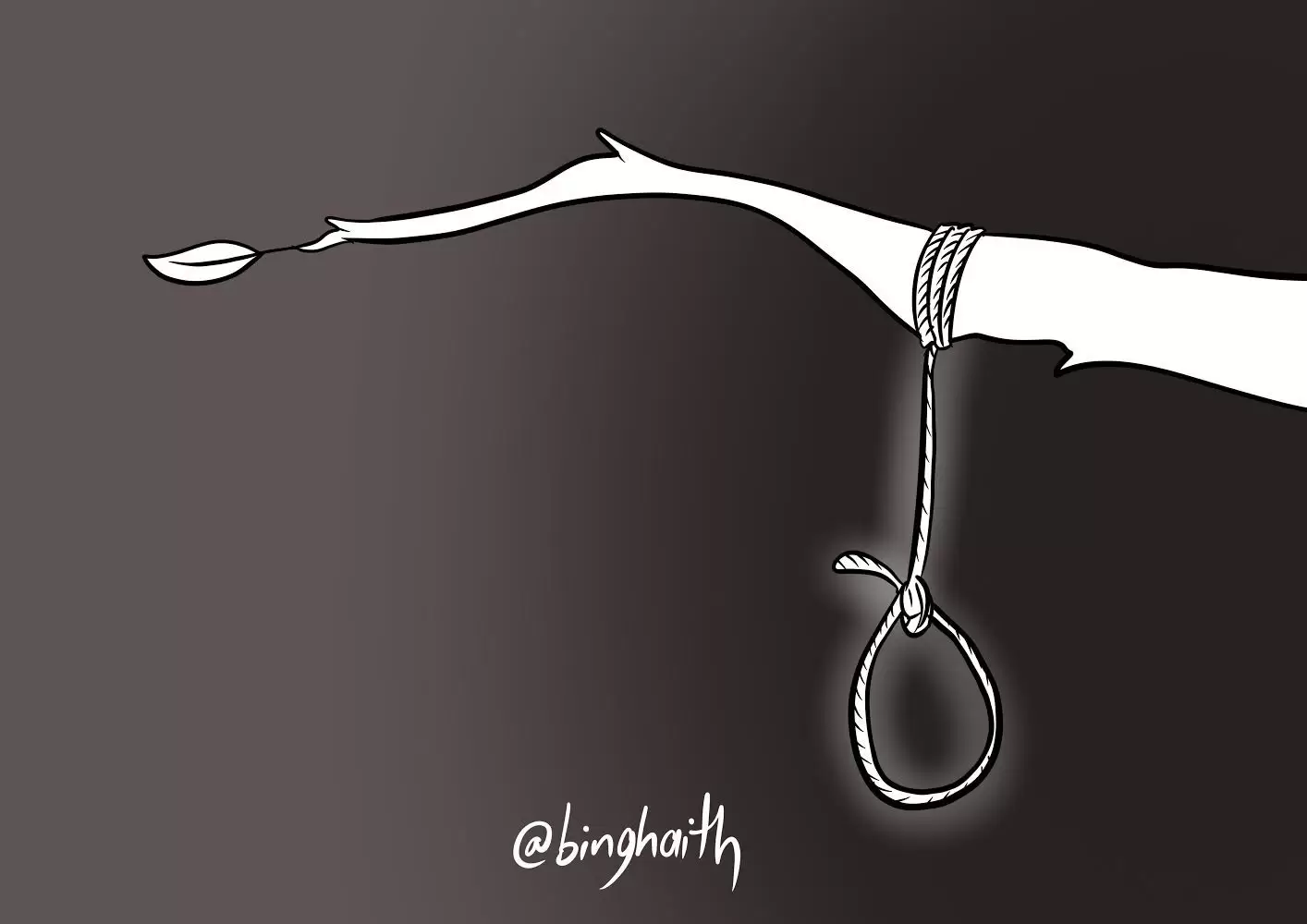

جلست في الساحة أتأمل وأشاهد الأحداث. ومن ضمن التساؤلات التي راودتني كانت عن الذي يحدث أمام عيني والتاريخ المليء بأحداث ونضالات ما زلت أقرأ عنها وحراك للسكان الأصليين لدي الكثير لأعتبر منه وكيف أكون نصيرة لهذا النضال، وجدت نفسي (بطبيعة الحال) أقارن بين المشهد الذي أنا فيه وتفاعلات المجتمع الذي أتيت منه مع أخبار انتحار البدون (من ضمن أخبار يومية أخرى). بالأخص، قارنت التفاعل مع خبر انتحار علي، الطفل ذو ال11 عام. سألت نفسي الكثير من الأسئلة، تخيلت نفسي، مثلاً، لو اقترحت أن لا نحتفل بالعيد الوطني أو أن نجعل تاريخ ٢٣-٢ (الذي يصادف يومين قبل العيد الوطني) ذكرى سنوية ليعي الجميع مدى آثار خطة ١٩٨٦، والعنف المؤسسي الذي يعيشه البدون كل يوم، أو الاعتصام أمام البرلمان، سألت نفسي ماذا تكون ردة فعل المجتمع لو فكرت مثل هذا التفكير بصوت عالٍ؟ لو قلت لهم كيف تحتفلون بينما يعيش من معكم مضطهداً باسم نفس الكيان الذي تحتفلون به؟ كيف تستمرون بشكل طبيعي بعد أن أخذ طفل حياته شنقاً من شدة قسوة هذا الوطن؟ تذكرت شعوري بالخذلان من بعد الحادثة في العام الماضي، وأنا أرى صور وفيديوهات الاحتفالات في نفس الأسبوع كأن لم ينتحر طفل… وضحكت بحسرة متذكرة مقولة حسن أبو طالب:

“لا جديد يا علي

النهار هو النهار،

الليل هو الليل،

والكويت هي الكويت”

ويوم برتقالي سعيد.

* صورة المقال تصميم بهبهادي

اقرأ أيضًا

اشترك معنا

اشترك في قائمتنا البريدية لتصلك أعدادنا أولًا بأول